[01T] Politix, fonctionnaire et Cie

Merte mohamed pitivier a frappé

http://m.lavoixdunord.fr/region/une-organisation-islamiste-au-mali-revendique-par-erreur-ia27b0n3029130

http://m.lavoixdunord.fr/region/une-organisation-islamiste-au-mali-revendique-par-erreur-ia27b0n3029130

Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup de douleurs pour peu de résultats (Desproges)

Le didn't read lol du jour : article intéressant qui aborde de manière concrète les questions soulevées par l'accueil des demandeurs d'asile

L’Allemagne doit maintenant relever le défi de l’intégration

07 septembre 2015 | Par Thomas Schnee

Berlin a annoncé le déblocage de 6 milliards d’euros pour aider les communes à accueillir les réfugiés. Malgré sa bonne santé économique, comment l’Allemagne va-t-elle pouvoir intégrer dans son économie ces milliers de personnes? Reportage en Bavière.

Bavière, de notre envoyé spécial.- Quand elle parle de son engagement auprès des réfugiés, le regard de la jeune nurembergeoise Merlind Trepesch vacille un court instant, mais sa voix reste ferme et déterminée: « Vous voulez vraiment connaitre le fond de ma pensée ? En réalité, nous sommes complètement dépassés mais nous continuons car il n’y a pas d’alternative humainement défendable». Mme Trepesch a croisé la « piste » des réfugiés en 2011, lors d’une conférence sur la question à l’université de Bamberg. Alors étudiante en sociologie, elle a vite rejoint le groupe de volontaires qui s’est formé pour aider les réfugiés dans la région de Franconie, la Bavière du nord.

« Notre association s’appelle "Ami plutôt qu’étranger" (Freund statt Fremd)3. J’opère à partir de Nuremberg où je vis et travaille aujourd’hui. Je suis chargée de gérer nos activités sur la ville de Forchheim. Je m’occupe aussi de l’accueil des nouveaux volontaires et je parraine une famille qui vient d'Azerbaïdjan », raconte-t-elle.

Début 2015, devant l’afflux croissant des réfugiés en Allemagne, le groupe d’environ 200 volontaires actifs sur plusieurs grandes communes de la région a du se professionnaliser et se constituer en association : « Nous avons mis en place un système de parrainage de familles qui fonctionne assez bien, ainsi qu’une bourse d’échange pour les vêtements, de l’électroménager, etc. Nos volontaires dispensent aussi des cours d’Allemand et nous assurons une aide administrative avec un peu d’interprétariat. Nous avons enfin créé un « Asylcafé », ce qui permet aux réfugiés de sortir de leurs centres d’hébergement pour se rencontrer et recevoir de l’aide. A vrai dire, ce point de rencontre a aussi été créé parce qu’il ne nous est matériellement plus possible d’aller dans les centres. Il y en a trop. Quand j’ai commencé sur Forchheim, nous nous occupions d’environ 80 réfugiés. Aujourd’hui, ils sont près de 800 juste sur cette commune et il en arrive tout le temps de nouveaux », explique-t-elle.

L’Allemagne accueillera-t-elle vraiment le nombre record de 800 000 demandeurs d’asiles en 2015, comme le ministre de l’intérieur Thomas de Maizière l’a pronostiqué à la fin du mois d’août ? Lors du dernier week-end, les autorités allemandes ont décompté pas moins de 20 000 arrivées en provenance de Hongrie ! Une majorité de ces réfugiés sont originaires de Syrie et d’Afghanistan. La plupart des trains sont arrivés à Munich. D’autres ont été dirigés vers la Thuringe, la Saxe, le Brandebourg mais aussi vers le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du nord-Westphalie.

Ces chiffres ne tiennent bien sûr pas compte des nombreux réfugiés qui sont arrivés par la route, débarqués comme du bétail sur une aire d’autoroute ou dans une station-service par des passeurs. « Nos hommes n’ont plus vraiment le temps de s’occuper d’autre chose que de ramasser les réfugiés et de chasser les passeurs », précise un porte-parole de la police bavaroise.

Les arrivées du week-end ont été rendues possibles grâce à une conversation téléphonique entre le chancelier autrichien Werner Faymann et Angela Merkel. Les deux chefs de gouvernement ont opté pour une réponse humanitaire et donné le feu vert pour recevoir les milliers de réfugiés bloqués par la Hongrie. « C’est une exception », a précisé Mme Merkel, quitte à déclencher des remous politiques. Le parti conservateur bavarois (CSU), qui gouverne le Land de Bavière, a en effet réuni son bureau directeur en urgence pour faire condamner la « mauvaise décision » de leur chancelière : « On ne peut continuer comme cela. Tous les réfugiés qui se dirigent vers l’Europe pensent à l’Allemagne. Mais l’Allemagne ne peut pas y faire face toute seule », a déclaré le secrétaire-général de la CSU Andreas Scheuer. Il applaudit par ailleurs à l’ouverture prochaine de nouveaux camps d’accueils spécifiquement destinés aux réfugiés des Balkans, qui n’ont à priori que peu de chances de se voir accorder l’asile en Allemagne.

Pendant que dirigeants régionaux et fédéraux se disputent, les trains continuent à déverser leur lot de réfugiés à la gare de Munich, ceci dans une atmosphère presque festive, aux cris de « Germany, Germany, danke Germany ! ». C’est ensuite dans un calme étonnant que les réfugiés, accueillis par une armée de policiers et surtout de volontaires qui distribuent aussi bien des jouets pour les enfants que des victuailles, de l’eau et des vêtements, sont ensuite conduits et répartis dans des bus gérés la Croix-Rouge allemande. Après les privations, les angoisses et l’épuisement du voyage vers l’Europe, voici venu le moment du dernier transfert vers l’un des trois centres bavarois de premier accueil, par exemple celui de Zirndorf en banlieue de Nuremberg.

150 et 300 nouvelles entrées chaque jour

Ce camp, créé en 1955 dans une vieille caserne pour accueillir d’abord les réfugiés allemands de l’après-guerre, a une capacité d’accueil de 650 personnes. Mais il en abrite aujourd’hui près de 1.600. Chaque jour, les responsables du centre enregistrent entre 150 et 300 nouvelles entrées. Pour les loger, les tentes militaires installées dans les cours de la caserne ne suffisent plus depuis longtemps. Des « filiales » ont été ouvertes aux alentours de Nuremberg, par exemple dans la caserne Otto-Lilienthal de la petite ville de Roth. Celle-ci accueille déjà 930 personnes.

La région, qui prévoyait une durée d’utilisation de deux ans environ de la caserne, a annoncé des investissements et des aménagements prochains « pour pouvoir assurer une utilisation sur le long terme ». « Nous sommes en train de développer en urgence des structures médicales adéquates », assure-t-on au Conseil régional de la région de moyenne Franconie, en charge du centre de Zirndorf : « Les réfugiés arrivent souvent dans un état souvent lamentable, épuisés, blessés ou malades », explique-t-on.

« J’ai passé deux mois à Zirndorf où j’ai déposé ma demande d’asile. Puis on m’a transféré au centre d’hébergement pour hommes seuls de la Scharfhofstrasse à Nuremberg. Depuis je vis là. Ce n’est pas facile. Nous sommes à quatre dans une chambre, et plus de 300 dans le centre. On n’a pas grand-chose à faire. Le quotidien, c’est l’ennui, le bruit, la drogue et aussi des bagarres. Tous les groupes de réfugiés ne sont pas forcément amis», raconte le sénégalais Abdou lahat Diabira qui est arrivé il y a un an en Allemagne via le Maroc, l’Espagne et la France, où il a préféré ne pas s’arrêter : «Je parle français, cela aurait été peut être plus facile pour moi. Mais je crois que l’Allemagne est plus accueillante et offre plus de chances. C’est ce qui se dit chez nous en tout cas», se justifie-t-il.

Etant donné ses origines, le Sénégal n’est pas considéré ici comme un pays à risques, Abdou a donc peu de chances de voir sa demande d’asile acceptée. Mais pour l’instant, il attend, espère et essaye tant bien que mal de se construire un avenir en Allemagne. « Abdou a encore ses chances. Il a déjà pu suivre un cours d’allemand et il se débrouille pas mal », rassure Mona El Faourie qui dirige le projet d’intégration professionnelle pour les réfugiés "Reste à Nuremberg" (Bleib in Nürnberg) : « Pour travailler, il faudrait quand même qu’il passe à un niveau supérieur. Je vais essayer de l’inscrire à un cours de niveau B2. Après je crois que mon patron a trouvé une entreprise qui cherche des soudeurs et il pourra peut-être le proposer ».

Pour Manfred Schmidt, le patron de l’Agence fédérale pour les migrants et les réfugiés3, le débat actuel se concentre bien trop fortement sur l’accueil des nouveaux arrivants et sur une possible accélération des procédures d’asile. « Il ne faut pas perdre de vue ce qui vient après. Cette année, nous avons déjà octroyé l’asile à près de 42 000 réfugiés syriens et irakiens. Ceux-ci doivent apprendre la langue, être enregistré à l’Agence pour l’emploi et, avec l‘aide de l‘économie, être rapidement formé à une profession“, rappelle-t-il.

Cet avis est largement repris par les grandes fédérations patronales pour qui cette vague de migrants est une chance unique à ne pas laisser passer : « Dans les vingt ans à venir, nous allons avoir besoin de bien plus de main d’œuvre que ce pays ne peut en proposer » explique le patron du Medef allemand (BDA) Ingo Kramer qui demande pour les réfugiés un accès immédiat aux cours de langue ainsi qu’un droit faire une formation sans risque d’être expulsé. M. Kramer évalue à environ 500 000 le nombre de postes non occupés dans l’économie allemande.

« Qui peut y arriver, sinon nous », a récemment affirmé la ministre de l’emploi sociale-démocrate Andrea Nahles. Parmi les grandes mesures destinées à intégrer les réfugiés, elle vient d’annoncer que le projet pilote « Early Intervention »3 à destination des réfugiés allait être étendu à toute l’Allemagne.

« L’idée d’Early Intervention est de placer le plus rapidement possible les candidats dans des cours de langue puis en formation professionnelle. Nous avons mis en place ce programme dans 9 centres en Allemagne. Mais il faut savoir que sur les 1000 réfugiés qui ont été retenus jusqu’à présent, tous ont déjà un diplôme professionnel et environ 40 % d’entre eux sont diplômés du supérieur », explique Jürgen Wusthorn, porte-parole de l’Agence fédérale pour l’emploi. Il admet que même étendu à tout le territoire, ce programme s’adresse un peu à l’élite des réfugiés : « L’Allemagne n’a pas de masterplan pour l’intégration professionnelle des réfugiés. Cela va beaucoup se jouer au niveau local, Tout est à faire », admet-il.

Le projet « Reste à Nuremberg »

Cette situation explique pourquoi la germano-palestienne Mona El Faourie, arrivée elle-même en Allemagne comme réfugiée en 1978, et son chef Rainer Aliochin représentent l’avenir pour de nombreux réfugiés atterris à Nuremberg : « Notre association est unique en son genre. A l’origine, elle a été créée en 1999 pour aider les personnes issues de l’immigration à créer des entreprises. Puis, nous avons vu qu’il y avait un besoin spécifique pour les demandeurs d’asile. Nous avons donc créé le projet « Reste à Nuremberg » qui emploie 2 personnes. Aujourd’hui, notre ancienneté, nos réseaux et l’expérience accumulés sur ce sujet complexe font que le ministre fédéral de l’économie Sigmar Gabriel est venu soudainement nous rendre visite et que le gouvernement bavarois nous a accordé des crédits pour un poste supplémentaire sans qu’on le demande », s’amuse M. Aliochin.

« Pour que tout se passe bien, il faut pouvoir intégrer les réfugiés dans notre économie. Or, notre système bureaucratique n’est pas préparé à cela. La seule question de l’évaluation des compétences des réfugiés est un énorme problème auquel des mégastructures comme l’Agence pour l’emploi n’ont pas de réponse », confirme-t-il.

Le problème se pose par exemple pour Abdou : « Je suis allé à l’école, puis j’ai suivi une formation de soudeur pendant quatre ans », explique-t-il à Mme El Faourie qui veut des précisions : « C’était une école professionnelle publique ? As-tu un diplôme ? Et quel type de travail as-tu fait ? ». Abdou ne sait pas bien : « Vous savez, les diplômes au Sénégal… Nous avons soudé des cadres de fenêtres, fait des stages sur des chantiers. Certains sont restés quatre ans en formation, d’autres deux ans, c’était variable», explique-t-il un peu vague. « C’est ici que se situe le problème. La plupart sont venus sans leur diplôme. Pour savoir vraiment ce dont ils sont capables, il faudrait tester leurs compétences sur le terrain. Evidemment, ce n’est pas possible de faire cela pour des milliers de personnes », explique Mme El Faourie.

Après Abdou, Mona El Faourie reçoit Seda et Evgueni, un jeune couple arménien qui vient d’arriver, parle à peine allemand. Evgueni a travaillé dans le bâtiment mais il est tombé malade et se trouve sous dialyse. Quant à Seda, elle doit s’occuper de son jeune enfant. Elle a fait une école de sage-femme et, par chance, est en possession de son diplôme : « Je ne sais que faire pour Evgueni dont le profil ne rentre dans aucun programme. Mais Seda a peut-être un espoir. Nous sommes actuellement en discussion avec l’hôpital de Nuremberg qui cherche du personnel hospitalier. J’ai repéré dans mes fichiers quelques personnes qui ont des formations d’infirmiers et de sage-femme. On pourrait les réunir pour leur organiser une formation à l’hôpital. Mais avant tout, Mona et Evgueni doivent apprendre l’Allemand », explique Mona El Faourie en leur tendant une feuille d’inscription à un cours organisé par l’Agence fédérale pour l’emploi .

« Un autre grand problème, c’est bien sur le titre de séjour. Après la demande d’asile, on leur donne un titre temporaire qui leur donne le droit de travailler après trois mois de séjour. A condition bien sûr de pouvoir parler allemand, ce qui rarement le cas en si peu de temps, explique-t-elle. Si la demande d’asile est accepté, ce qui prend entre 4 mois pour un syrien mais parfois plusieurs années pour quelqu’un venu d’Afrique, tout va bien. Si la demande est refusée, alors le réfugié reçoit une « Duldung », c’est-à-dire un titre qui signifie que l’expulsion peut intervenir à tout moment», explique Mme El Faourie pour qui les lois doivent être adaptés et assouplies rapidement.

En Bavière, l’attente de ces réfugiés, célibataires ou familles, est d’autant plus insupportable que les lois du Land leur imposent en plus l’obligation de vivre dans des habitations sous contrôle communal tant que leur demande d’asile est en suspens. « Dans les autres régions d’Allemagne, les réfugiés ont le droit d’être logés chez l’habitant en appartement. Cela permet d’éviter les concentrations et réduit significativement les problèmes. C’est mieux pour l’intégration. Mais ici, c’est impossible. On les regroupe. Ils doivent habiter dans des immeubles gérés par les villes. Pour faire face à la demande, il y a aussi d’anciens hôtels reconvertis en centre d’hébergement et qui sont gérés par des propriétaires privés », explique Merlind Trepesch qui critique les conditions d’accueil sommaires voire insalubres de ces établissements remplis à bloc et hautement lucratifs puisqu’un réfugié peut rapporter de 20 à 30 euros par nuit !

« Plutôt que de continuer à improviser, il est urgent que la politique allemande reconnaissent que les réfugiés vont continuer à venir en masse pour encore pas mal de temps et, pour une grande partie vont rester en Allemagne », affirme le Günter Burkhardt, directeur de la principale ONG allemande d’aide aux demandeurs d’asile PRO ASYL : « Si l’on veut que leur intégration soit une chance et un succès, l’Etat fédéral doit rapidement soutenir les communes, définir un concept solide pour l’accueil et l’intégration professionnelle et desserrer l’étau juridique qui les étouffe ».

Sinon, les sirènes xénophobes et identitaires risquent de prendre la relève. Déjà, le ministre-président de Baviére bien connu pour ses tirades populistes vis-à-vis des étrangers est sorti hier d’un silence de plusieurs semaines : „Nous ne pouvons continuer à accueillir des réfugiés du monde entier. A la longue, aucune société ne pourrait y résister», a-t-il prévenu.

L’Allemagne doit maintenant relever le défi de l’intégration

07 septembre 2015 | Par Thomas Schnee

Berlin a annoncé le déblocage de 6 milliards d’euros pour aider les communes à accueillir les réfugiés. Malgré sa bonne santé économique, comment l’Allemagne va-t-elle pouvoir intégrer dans son économie ces milliers de personnes? Reportage en Bavière.

Bavière, de notre envoyé spécial.- Quand elle parle de son engagement auprès des réfugiés, le regard de la jeune nurembergeoise Merlind Trepesch vacille un court instant, mais sa voix reste ferme et déterminée: « Vous voulez vraiment connaitre le fond de ma pensée ? En réalité, nous sommes complètement dépassés mais nous continuons car il n’y a pas d’alternative humainement défendable». Mme Trepesch a croisé la « piste » des réfugiés en 2011, lors d’une conférence sur la question à l’université de Bamberg. Alors étudiante en sociologie, elle a vite rejoint le groupe de volontaires qui s’est formé pour aider les réfugiés dans la région de Franconie, la Bavière du nord.

« Notre association s’appelle "Ami plutôt qu’étranger" (Freund statt Fremd)3. J’opère à partir de Nuremberg où je vis et travaille aujourd’hui. Je suis chargée de gérer nos activités sur la ville de Forchheim. Je m’occupe aussi de l’accueil des nouveaux volontaires et je parraine une famille qui vient d'Azerbaïdjan », raconte-t-elle.

Début 2015, devant l’afflux croissant des réfugiés en Allemagne, le groupe d’environ 200 volontaires actifs sur plusieurs grandes communes de la région a du se professionnaliser et se constituer en association : « Nous avons mis en place un système de parrainage de familles qui fonctionne assez bien, ainsi qu’une bourse d’échange pour les vêtements, de l’électroménager, etc. Nos volontaires dispensent aussi des cours d’Allemand et nous assurons une aide administrative avec un peu d’interprétariat. Nous avons enfin créé un « Asylcafé », ce qui permet aux réfugiés de sortir de leurs centres d’hébergement pour se rencontrer et recevoir de l’aide. A vrai dire, ce point de rencontre a aussi été créé parce qu’il ne nous est matériellement plus possible d’aller dans les centres. Il y en a trop. Quand j’ai commencé sur Forchheim, nous nous occupions d’environ 80 réfugiés. Aujourd’hui, ils sont près de 800 juste sur cette commune et il en arrive tout le temps de nouveaux », explique-t-elle.

L’Allemagne accueillera-t-elle vraiment le nombre record de 800 000 demandeurs d’asiles en 2015, comme le ministre de l’intérieur Thomas de Maizière l’a pronostiqué à la fin du mois d’août ? Lors du dernier week-end, les autorités allemandes ont décompté pas moins de 20 000 arrivées en provenance de Hongrie ! Une majorité de ces réfugiés sont originaires de Syrie et d’Afghanistan. La plupart des trains sont arrivés à Munich. D’autres ont été dirigés vers la Thuringe, la Saxe, le Brandebourg mais aussi vers le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du nord-Westphalie.

Ces chiffres ne tiennent bien sûr pas compte des nombreux réfugiés qui sont arrivés par la route, débarqués comme du bétail sur une aire d’autoroute ou dans une station-service par des passeurs. « Nos hommes n’ont plus vraiment le temps de s’occuper d’autre chose que de ramasser les réfugiés et de chasser les passeurs », précise un porte-parole de la police bavaroise.

Les arrivées du week-end ont été rendues possibles grâce à une conversation téléphonique entre le chancelier autrichien Werner Faymann et Angela Merkel. Les deux chefs de gouvernement ont opté pour une réponse humanitaire et donné le feu vert pour recevoir les milliers de réfugiés bloqués par la Hongrie. « C’est une exception », a précisé Mme Merkel, quitte à déclencher des remous politiques. Le parti conservateur bavarois (CSU), qui gouverne le Land de Bavière, a en effet réuni son bureau directeur en urgence pour faire condamner la « mauvaise décision » de leur chancelière : « On ne peut continuer comme cela. Tous les réfugiés qui se dirigent vers l’Europe pensent à l’Allemagne. Mais l’Allemagne ne peut pas y faire face toute seule », a déclaré le secrétaire-général de la CSU Andreas Scheuer. Il applaudit par ailleurs à l’ouverture prochaine de nouveaux camps d’accueils spécifiquement destinés aux réfugiés des Balkans, qui n’ont à priori que peu de chances de se voir accorder l’asile en Allemagne.

Pendant que dirigeants régionaux et fédéraux se disputent, les trains continuent à déverser leur lot de réfugiés à la gare de Munich, ceci dans une atmosphère presque festive, aux cris de « Germany, Germany, danke Germany ! ». C’est ensuite dans un calme étonnant que les réfugiés, accueillis par une armée de policiers et surtout de volontaires qui distribuent aussi bien des jouets pour les enfants que des victuailles, de l’eau et des vêtements, sont ensuite conduits et répartis dans des bus gérés la Croix-Rouge allemande. Après les privations, les angoisses et l’épuisement du voyage vers l’Europe, voici venu le moment du dernier transfert vers l’un des trois centres bavarois de premier accueil, par exemple celui de Zirndorf en banlieue de Nuremberg.

150 et 300 nouvelles entrées chaque jour

Ce camp, créé en 1955 dans une vieille caserne pour accueillir d’abord les réfugiés allemands de l’après-guerre, a une capacité d’accueil de 650 personnes. Mais il en abrite aujourd’hui près de 1.600. Chaque jour, les responsables du centre enregistrent entre 150 et 300 nouvelles entrées. Pour les loger, les tentes militaires installées dans les cours de la caserne ne suffisent plus depuis longtemps. Des « filiales » ont été ouvertes aux alentours de Nuremberg, par exemple dans la caserne Otto-Lilienthal de la petite ville de Roth. Celle-ci accueille déjà 930 personnes.

La région, qui prévoyait une durée d’utilisation de deux ans environ de la caserne, a annoncé des investissements et des aménagements prochains « pour pouvoir assurer une utilisation sur le long terme ». « Nous sommes en train de développer en urgence des structures médicales adéquates », assure-t-on au Conseil régional de la région de moyenne Franconie, en charge du centre de Zirndorf : « Les réfugiés arrivent souvent dans un état souvent lamentable, épuisés, blessés ou malades », explique-t-on.

« J’ai passé deux mois à Zirndorf où j’ai déposé ma demande d’asile. Puis on m’a transféré au centre d’hébergement pour hommes seuls de la Scharfhofstrasse à Nuremberg. Depuis je vis là. Ce n’est pas facile. Nous sommes à quatre dans une chambre, et plus de 300 dans le centre. On n’a pas grand-chose à faire. Le quotidien, c’est l’ennui, le bruit, la drogue et aussi des bagarres. Tous les groupes de réfugiés ne sont pas forcément amis», raconte le sénégalais Abdou lahat Diabira qui est arrivé il y a un an en Allemagne via le Maroc, l’Espagne et la France, où il a préféré ne pas s’arrêter : «Je parle français, cela aurait été peut être plus facile pour moi. Mais je crois que l’Allemagne est plus accueillante et offre plus de chances. C’est ce qui se dit chez nous en tout cas», se justifie-t-il.

Etant donné ses origines, le Sénégal n’est pas considéré ici comme un pays à risques, Abdou a donc peu de chances de voir sa demande d’asile acceptée. Mais pour l’instant, il attend, espère et essaye tant bien que mal de se construire un avenir en Allemagne. « Abdou a encore ses chances. Il a déjà pu suivre un cours d’allemand et il se débrouille pas mal », rassure Mona El Faourie qui dirige le projet d’intégration professionnelle pour les réfugiés "Reste à Nuremberg" (Bleib in Nürnberg) : « Pour travailler, il faudrait quand même qu’il passe à un niveau supérieur. Je vais essayer de l’inscrire à un cours de niveau B2. Après je crois que mon patron a trouvé une entreprise qui cherche des soudeurs et il pourra peut-être le proposer ».

Pour Manfred Schmidt, le patron de l’Agence fédérale pour les migrants et les réfugiés3, le débat actuel se concentre bien trop fortement sur l’accueil des nouveaux arrivants et sur une possible accélération des procédures d’asile. « Il ne faut pas perdre de vue ce qui vient après. Cette année, nous avons déjà octroyé l’asile à près de 42 000 réfugiés syriens et irakiens. Ceux-ci doivent apprendre la langue, être enregistré à l’Agence pour l’emploi et, avec l‘aide de l‘économie, être rapidement formé à une profession“, rappelle-t-il.

Cet avis est largement repris par les grandes fédérations patronales pour qui cette vague de migrants est une chance unique à ne pas laisser passer : « Dans les vingt ans à venir, nous allons avoir besoin de bien plus de main d’œuvre que ce pays ne peut en proposer » explique le patron du Medef allemand (BDA) Ingo Kramer qui demande pour les réfugiés un accès immédiat aux cours de langue ainsi qu’un droit faire une formation sans risque d’être expulsé. M. Kramer évalue à environ 500 000 le nombre de postes non occupés dans l’économie allemande.

« Qui peut y arriver, sinon nous », a récemment affirmé la ministre de l’emploi sociale-démocrate Andrea Nahles. Parmi les grandes mesures destinées à intégrer les réfugiés, elle vient d’annoncer que le projet pilote « Early Intervention »3 à destination des réfugiés allait être étendu à toute l’Allemagne.

« L’idée d’Early Intervention est de placer le plus rapidement possible les candidats dans des cours de langue puis en formation professionnelle. Nous avons mis en place ce programme dans 9 centres en Allemagne. Mais il faut savoir que sur les 1000 réfugiés qui ont été retenus jusqu’à présent, tous ont déjà un diplôme professionnel et environ 40 % d’entre eux sont diplômés du supérieur », explique Jürgen Wusthorn, porte-parole de l’Agence fédérale pour l’emploi. Il admet que même étendu à tout le territoire, ce programme s’adresse un peu à l’élite des réfugiés : « L’Allemagne n’a pas de masterplan pour l’intégration professionnelle des réfugiés. Cela va beaucoup se jouer au niveau local, Tout est à faire », admet-il.

Le projet « Reste à Nuremberg »

Cette situation explique pourquoi la germano-palestienne Mona El Faourie, arrivée elle-même en Allemagne comme réfugiée en 1978, et son chef Rainer Aliochin représentent l’avenir pour de nombreux réfugiés atterris à Nuremberg : « Notre association est unique en son genre. A l’origine, elle a été créée en 1999 pour aider les personnes issues de l’immigration à créer des entreprises. Puis, nous avons vu qu’il y avait un besoin spécifique pour les demandeurs d’asile. Nous avons donc créé le projet « Reste à Nuremberg » qui emploie 2 personnes. Aujourd’hui, notre ancienneté, nos réseaux et l’expérience accumulés sur ce sujet complexe font que le ministre fédéral de l’économie Sigmar Gabriel est venu soudainement nous rendre visite et que le gouvernement bavarois nous a accordé des crédits pour un poste supplémentaire sans qu’on le demande », s’amuse M. Aliochin.

« Pour que tout se passe bien, il faut pouvoir intégrer les réfugiés dans notre économie. Or, notre système bureaucratique n’est pas préparé à cela. La seule question de l’évaluation des compétences des réfugiés est un énorme problème auquel des mégastructures comme l’Agence pour l’emploi n’ont pas de réponse », confirme-t-il.

Le problème se pose par exemple pour Abdou : « Je suis allé à l’école, puis j’ai suivi une formation de soudeur pendant quatre ans », explique-t-il à Mme El Faourie qui veut des précisions : « C’était une école professionnelle publique ? As-tu un diplôme ? Et quel type de travail as-tu fait ? ». Abdou ne sait pas bien : « Vous savez, les diplômes au Sénégal… Nous avons soudé des cadres de fenêtres, fait des stages sur des chantiers. Certains sont restés quatre ans en formation, d’autres deux ans, c’était variable», explique-t-il un peu vague. « C’est ici que se situe le problème. La plupart sont venus sans leur diplôme. Pour savoir vraiment ce dont ils sont capables, il faudrait tester leurs compétences sur le terrain. Evidemment, ce n’est pas possible de faire cela pour des milliers de personnes », explique Mme El Faourie.

Après Abdou, Mona El Faourie reçoit Seda et Evgueni, un jeune couple arménien qui vient d’arriver, parle à peine allemand. Evgueni a travaillé dans le bâtiment mais il est tombé malade et se trouve sous dialyse. Quant à Seda, elle doit s’occuper de son jeune enfant. Elle a fait une école de sage-femme et, par chance, est en possession de son diplôme : « Je ne sais que faire pour Evgueni dont le profil ne rentre dans aucun programme. Mais Seda a peut-être un espoir. Nous sommes actuellement en discussion avec l’hôpital de Nuremberg qui cherche du personnel hospitalier. J’ai repéré dans mes fichiers quelques personnes qui ont des formations d’infirmiers et de sage-femme. On pourrait les réunir pour leur organiser une formation à l’hôpital. Mais avant tout, Mona et Evgueni doivent apprendre l’Allemand », explique Mona El Faourie en leur tendant une feuille d’inscription à un cours organisé par l’Agence fédérale pour l’emploi .

« Un autre grand problème, c’est bien sur le titre de séjour. Après la demande d’asile, on leur donne un titre temporaire qui leur donne le droit de travailler après trois mois de séjour. A condition bien sûr de pouvoir parler allemand, ce qui rarement le cas en si peu de temps, explique-t-elle. Si la demande d’asile est accepté, ce qui prend entre 4 mois pour un syrien mais parfois plusieurs années pour quelqu’un venu d’Afrique, tout va bien. Si la demande est refusée, alors le réfugié reçoit une « Duldung », c’est-à-dire un titre qui signifie que l’expulsion peut intervenir à tout moment», explique Mme El Faourie pour qui les lois doivent être adaptés et assouplies rapidement.

En Bavière, l’attente de ces réfugiés, célibataires ou familles, est d’autant plus insupportable que les lois du Land leur imposent en plus l’obligation de vivre dans des habitations sous contrôle communal tant que leur demande d’asile est en suspens. « Dans les autres régions d’Allemagne, les réfugiés ont le droit d’être logés chez l’habitant en appartement. Cela permet d’éviter les concentrations et réduit significativement les problèmes. C’est mieux pour l’intégration. Mais ici, c’est impossible. On les regroupe. Ils doivent habiter dans des immeubles gérés par les villes. Pour faire face à la demande, il y a aussi d’anciens hôtels reconvertis en centre d’hébergement et qui sont gérés par des propriétaires privés », explique Merlind Trepesch qui critique les conditions d’accueil sommaires voire insalubres de ces établissements remplis à bloc et hautement lucratifs puisqu’un réfugié peut rapporter de 20 à 30 euros par nuit !

« Plutôt que de continuer à improviser, il est urgent que la politique allemande reconnaissent que les réfugiés vont continuer à venir en masse pour encore pas mal de temps et, pour une grande partie vont rester en Allemagne », affirme le Günter Burkhardt, directeur de la principale ONG allemande d’aide aux demandeurs d’asile PRO ASYL : « Si l’on veut que leur intégration soit une chance et un succès, l’Etat fédéral doit rapidement soutenir les communes, définir un concept solide pour l’accueil et l’intégration professionnelle et desserrer l’étau juridique qui les étouffe ».

Sinon, les sirènes xénophobes et identitaires risquent de prendre la relève. Déjà, le ministre-président de Baviére bien connu pour ses tirades populistes vis-à-vis des étrangers est sorti hier d’un silence de plusieurs semaines : „Nous ne pouvons continuer à accueillir des réfugiés du monde entier. A la longue, aucune société ne pourrait y résister», a-t-il prévenu.

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

fernando a écrit:Le didn't read lol du jour : article intéressant qui aborde de manière concrète les questions soulevées par l'accueil des demandeurs d'asile

L’Allemagne doit maintenant relever le défi de l’intégration

07 septembre 2015 | Par Thomas Schnee

Berlin a annoncé le déblocage de 6 milliards d’euros pour aider les communes à accueillir les réfugiés. Malgré sa bonne santé économique, comment l’Allemagne va-t-elle pouvoir intégrer dans son économie ces milliers de personnes? Reportage en Bavière.

Bavière, de notre envoyé spécial.- Quand elle parle de son engagement auprès des réfugiés, le regard de la jeune nurembergeoise Merlind Trepesch vacille un court instant, mais sa voix reste ferme et déterminée: « Vous voulez vraiment connaitre le fond de ma pensée ? En réalité, nous sommes complètement dépassés mais nous continuons car il n’y a pas d’alternative humainement défendable». Mme Trepesch a croisé la « piste » des réfugiés en 2011, lors d’une conférence sur la question à l’université de Bamberg. Alors étudiante en sociologie, elle a vite rejoint le groupe de volontaires qui s’est formé pour aider les réfugiés dans la région de Franconie, la Bavière du nord.

« Notre association s’appelle "Ami plutôt qu’étranger" (Freund statt Fremd)3. J’opère à partir de Nuremberg où je vis et travaille aujourd’hui. Je suis chargée de gérer nos activités sur la ville de Forchheim. Je m’occupe aussi de l’accueil des nouveaux volontaires et je parraine une famille qui vient d'Azerbaïdjan », raconte-t-elle.

Début 2015, devant l’afflux croissant des réfugiés en Allemagne, le groupe d’environ 200 volontaires actifs sur plusieurs grandes communes de la région a du se professionnaliser et se constituer en association : « Nous avons mis en place un système de parrainage de familles qui fonctionne assez bien, ainsi qu’une bourse d’échange pour les vêtements, de l’électroménager, etc. Nos volontaires dispensent aussi des cours d’Allemand et nous assurons une aide administrative avec un peu d’interprétariat. Nous avons enfin créé un « Asylcafé », ce qui permet aux réfugiés de sortir de leurs centres d’hébergement pour se rencontrer et recevoir de l’aide. A vrai dire, ce point de rencontre a aussi été créé parce qu’il ne nous est matériellement plus possible d’aller dans les centres. Il y en a trop. Quand j’ai commencé sur Forchheim, nous nous occupions d’environ 80 réfugiés. Aujourd’hui, ils sont près de 800 juste sur cette commune et il en arrive tout le temps de nouveaux », explique-t-elle.

L’Allemagne accueillera-t-elle vraiment le nombre record de 800 000 demandeurs d’asiles en 2015, comme le ministre de l’intérieur Thomas de Maizière l’a pronostiqué à la fin du mois d’août ? Lors du dernier week-end, les autorités allemandes ont décompté pas moins de 20 000 arrivées en provenance de Hongrie ! Une majorité de ces réfugiés sont originaires de Syrie et d’Afghanistan. La plupart des trains sont arrivés à Munich. D’autres ont été dirigés vers la Thuringe, la Saxe, le Brandebourg mais aussi vers le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du nord-Westphalie.

Ces chiffres ne tiennent bien sûr pas compte des nombreux réfugiés qui sont arrivés par la route, débarqués comme du bétail sur une aire d’autoroute ou dans une station-service par des passeurs. « Nos hommes n’ont plus vraiment le temps de s’occuper d’autre chose que de ramasser les réfugiés et de chasser les passeurs », précise un porte-parole de la police bavaroise.

Les arrivées du week-end ont été rendues possibles grâce à une conversation téléphonique entre le chancelier autrichien Werner Faymann et Angela Merkel. Les deux chefs de gouvernement ont opté pour une réponse humanitaire et donné le feu vert pour recevoir les milliers de réfugiés bloqués par la Hongrie. « C’est une exception », a précisé Mme Merkel, quitte à déclencher des remous politiques. Le parti conservateur bavarois (CSU), qui gouverne le Land de Bavière, a en effet réuni son bureau directeur en urgence pour faire condamner la « mauvaise décision » de leur chancelière : « On ne peut continuer comme cela. Tous les réfugiés qui se dirigent vers l’Europe pensent à l’Allemagne. Mais l’Allemagne ne peut pas y faire face toute seule », a déclaré le secrétaire-général de la CSU Andreas Scheuer. Il applaudit par ailleurs à l’ouverture prochaine de nouveaux camps d’accueils spécifiquement destinés aux réfugiés des Balkans, qui n’ont à priori que peu de chances de se voir accorder l’asile en Allemagne.

Pendant que dirigeants régionaux et fédéraux se disputent, les trains continuent à déverser leur lot de réfugiés à la gare de Munich, ceci dans une atmosphère presque festive, aux cris de « Germany, Germany, danke Germany ! ». C’est ensuite dans un calme étonnant que les réfugiés, accueillis par une armée de policiers et surtout de volontaires qui distribuent aussi bien des jouets pour les enfants que des victuailles, de l’eau et des vêtements, sont ensuite conduits et répartis dans des bus gérés la Croix-Rouge allemande. Après les privations, les angoisses et l’épuisement du voyage vers l’Europe, voici venu le moment du dernier transfert vers l’un des trois centres bavarois de premier accueil, par exemple celui de Zirndorf en banlieue de Nuremberg.

150 et 300 nouvelles entrées chaque jour

Ce camp, créé en 1955 dans une vieille caserne pour accueillir d’abord les réfugiés allemands de l’après-guerre, a une capacité d’accueil de 650 personnes. Mais il en abrite aujourd’hui près de 1.600. Chaque jour, les responsables du centre enregistrent entre 150 et 300 nouvelles entrées. Pour les loger, les tentes militaires installées dans les cours de la caserne ne suffisent plus depuis longtemps. Des « filiales » ont été ouvertes aux alentours de Nuremberg, par exemple dans la caserne Otto-Lilienthal de la petite ville de Roth. Celle-ci accueille déjà 930 personnes.

La région, qui prévoyait une durée d’utilisation de deux ans environ de la caserne, a annoncé des investissements et des aménagements prochains « pour pouvoir assurer une utilisation sur le long terme ». « Nous sommes en train de développer en urgence des structures médicales adéquates », assure-t-on au Conseil régional de la région de moyenne Franconie, en charge du centre de Zirndorf : « Les réfugiés arrivent souvent dans un état souvent lamentable, épuisés, blessés ou malades », explique-t-on.

« J’ai passé deux mois à Zirndorf où j’ai déposé ma demande d’asile. Puis on m’a transféré au centre d’hébergement pour hommes seuls de la Scharfhofstrasse à Nuremberg. Depuis je vis là. Ce n’est pas facile. Nous sommes à quatre dans une chambre, et plus de 300 dans le centre. On n’a pas grand-chose à faire. Le quotidien, c’est l’ennui, le bruit, la drogue et aussi des bagarres. Tous les groupes de réfugiés ne sont pas forcément amis», raconte le sénégalais Abdou lahat Diabira qui est arrivé il y a un an en Allemagne via le Maroc, l’Espagne et la France, où il a préféré ne pas s’arrêter : «Je parle français, cela aurait été peut être plus facile pour moi. Mais je crois que l’Allemagne est plus accueillante et offre plus de chances. C’est ce qui se dit chez nous en tout cas», se justifie-t-il.

Etant donné ses origines, le Sénégal n’est pas considéré ici comme un pays à risques, Abdou a donc peu de chances de voir sa demande d’asile acceptée. Mais pour l’instant, il attend, espère et essaye tant bien que mal de se construire un avenir en Allemagne. « Abdou a encore ses chances. Il a déjà pu suivre un cours d’allemand et il se débrouille pas mal », rassure Mona El Faourie qui dirige le projet d’intégration professionnelle pour les réfugiés "Reste à Nuremberg" (Bleib in Nürnberg) : « Pour travailler, il faudrait quand même qu’il passe à un niveau supérieur. Je vais essayer de l’inscrire à un cours de niveau B2. Après je crois que mon patron a trouvé une entreprise qui cherche des soudeurs et il pourra peut-être le proposer ».

Pour Manfred Schmidt, le patron de l’Agence fédérale pour les migrants et les réfugiés3, le débat actuel se concentre bien trop fortement sur l’accueil des nouveaux arrivants et sur une possible accélération des procédures d’asile. « Il ne faut pas perdre de vue ce qui vient après. Cette année, nous avons déjà octroyé l’asile à près de 42 000 réfugiés syriens et irakiens. Ceux-ci doivent apprendre la langue, être enregistré à l’Agence pour l’emploi et, avec l‘aide de l‘économie, être rapidement formé à une profession“, rappelle-t-il.

Cet avis est largement repris par les grandes fédérations patronales pour qui cette vague de migrants est une chance unique à ne pas laisser passer : « Dans les vingt ans à venir, nous allons avoir besoin de bien plus de main d’œuvre que ce pays ne peut en proposer » explique le patron du Medef allemand (BDA) Ingo Kramer qui demande pour les réfugiés un accès immédiat aux cours de langue ainsi qu’un droit faire une formation sans risque d’être expulsé. M. Kramer évalue à environ 500 000 le nombre de postes non occupés dans l’économie allemande.

« Qui peut y arriver, sinon nous », a récemment affirmé la ministre de l’emploi sociale-démocrate Andrea Nahles. Parmi les grandes mesures destinées à intégrer les réfugiés, elle vient d’annoncer que le projet pilote « Early Intervention »3 à destination des réfugiés allait être étendu à toute l’Allemagne.

« L’idée d’Early Intervention est de placer le plus rapidement possible les candidats dans des cours de langue puis en formation professionnelle. Nous avons mis en place ce programme dans 9 centres en Allemagne. Mais il faut savoir que sur les 1000 réfugiés qui ont été retenus jusqu’à présent, tous ont déjà un diplôme professionnel et environ 40 % d’entre eux sont diplômés du supérieur », explique Jürgen Wusthorn, porte-parole de l’Agence fédérale pour l’emploi. Il admet que même étendu à tout le territoire, ce programme s’adresse un peu à l’élite des réfugiés : « L’Allemagne n’a pas de masterplan pour l’intégration professionnelle des réfugiés. Cela va beaucoup se jouer au niveau local, Tout est à faire », admet-il.

Le projet « Reste à Nuremberg »

Cette situation explique pourquoi la germano-palestienne Mona El Faourie, arrivée elle-même en Allemagne comme réfugiée en 1978, et son chef Rainer Aliochin représentent l’avenir pour de nombreux réfugiés atterris à Nuremberg : « Notre association est unique en son genre. A l’origine, elle a été créée en 1999 pour aider les personnes issues de l’immigration à créer des entreprises. Puis, nous avons vu qu’il y avait un besoin spécifique pour les demandeurs d’asile. Nous avons donc créé le projet « Reste à Nuremberg » qui emploie 2 personnes. Aujourd’hui, notre ancienneté, nos réseaux et l’expérience accumulés sur ce sujet complexe font que le ministre fédéral de l’économie Sigmar Gabriel est venu soudainement nous rendre visite et que le gouvernement bavarois nous a accordé des crédits pour un poste supplémentaire sans qu’on le demande », s’amuse M. Aliochin.

« Pour que tout se passe bien, il faut pouvoir intégrer les réfugiés dans notre économie. Or, notre système bureaucratique n’est pas préparé à cela. La seule question de l’évaluation des compétences des réfugiés est un énorme problème auquel des mégastructures comme l’Agence pour l’emploi n’ont pas de réponse », confirme-t-il.

Le problème se pose par exemple pour Abdou : « Je suis allé à l’école, puis j’ai suivi une formation de soudeur pendant quatre ans », explique-t-il à Mme El Faourie qui veut des précisions : « C’était une école professionnelle publique ? As-tu un diplôme ? Et quel type de travail as-tu fait ? ». Abdou ne sait pas bien : « Vous savez, les diplômes au Sénégal… Nous avons soudé des cadres de fenêtres, fait des stages sur des chantiers. Certains sont restés quatre ans en formation, d’autres deux ans, c’était variable», explique-t-il un peu vague. « C’est ici que se situe le problème. La plupart sont venus sans leur diplôme. Pour savoir vraiment ce dont ils sont capables, il faudrait tester leurs compétences sur le terrain. Evidemment, ce n’est pas possible de faire cela pour des milliers de personnes », explique Mme El Faourie.

Après Abdou, Mona El Faourie reçoit Seda et Evgueni, un jeune couple arménien qui vient d’arriver, parle à peine allemand. Evgueni a travaillé dans le bâtiment mais il est tombé malade et se trouve sous dialyse. Quant à Seda, elle doit s’occuper de son jeune enfant. Elle a fait une école de sage-femme et, par chance, est en possession de son diplôme : « Je ne sais que faire pour Evgueni dont le profil ne rentre dans aucun programme. Mais Seda a peut-être un espoir. Nous sommes actuellement en discussion avec l’hôpital de Nuremberg qui cherche du personnel hospitalier. J’ai repéré dans mes fichiers quelques personnes qui ont des formations d’infirmiers et de sage-femme. On pourrait les réunir pour leur organiser une formation à l’hôpital. Mais avant tout, Mona et Evgueni doivent apprendre l’Allemand », explique Mona El Faourie en leur tendant une feuille d’inscription à un cours organisé par l’Agence fédérale pour l’emploi .

« Un autre grand problème, c’est bien sur le titre de séjour. Après la demande d’asile, on leur donne un titre temporaire qui leur donne le droit de travailler après trois mois de séjour. A condition bien sûr de pouvoir parler allemand, ce qui rarement le cas en si peu de temps, explique-t-elle. Si la demande d’asile est accepté, ce qui prend entre 4 mois pour un syrien mais parfois plusieurs années pour quelqu’un venu d’Afrique, tout va bien. Si la demande est refusée, alors le réfugié reçoit une « Duldung », c’est-à-dire un titre qui signifie que l’expulsion peut intervenir à tout moment», explique Mme El Faourie pour qui les lois doivent être adaptés et assouplies rapidement.

En Bavière, l’attente de ces réfugiés, célibataires ou familles, est d’autant plus insupportable que les lois du Land leur imposent en plus l’obligation de vivre dans des habitations sous contrôle communal tant que leur demande d’asile est en suspens. « Dans les autres régions d’Allemagne, les réfugiés ont le droit d’être logés chez l’habitant en appartement. Cela permet d’éviter les concentrations et réduit significativement les problèmes. C’est mieux pour l’intégration. Mais ici, c’est impossible. On les regroupe. Ils doivent habiter dans des immeubles gérés par les villes. Pour faire face à la demande, il y a aussi d’anciens hôtels reconvertis en centre d’hébergement et qui sont gérés par des propriétaires privés », explique Merlind Trepesch qui critique les conditions d’accueil sommaires voire insalubres de ces établissements remplis à bloc et hautement lucratifs puisqu’un réfugié peut rapporter de 20 à 30 euros par nuit !

« Plutôt que de continuer à improviser, il est urgent que la politique allemande reconnaissent que les réfugiés vont continuer à venir en masse pour encore pas mal de temps et, pour une grande partie vont rester en Allemagne », affirme le Günter Burkhardt, directeur de la principale ONG allemande d’aide aux demandeurs d’asile PRO ASYL : « Si l’on veut que leur intégration soit une chance et un succès, l’Etat fédéral doit rapidement soutenir les communes, définir un concept solide pour l’accueil et l’intégration professionnelle et desserrer l’étau juridique qui les étouffe ».

Sinon, les sirènes xénophobes et identitaires risquent de prendre la relève. Déjà, le ministre-président de Baviére bien connu pour ses tirades populistes vis-à-vis des étrangers est sorti hier d’un silence de plusieurs semaines : „Nous ne pouvons continuer à accueillir des réfugiés du monde entier. A la longue, aucune société ne pourrait y résister», a-t-il prévenu.

me suis arrêté à "sirènes xénophobes".

Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...

SAV a écrit:namtok

Tiens j'l'avais oublié c'blaireau là !

Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...

À Belgrade, une Syrienne explique l’imposture des "réfugiés

Intervention d’une citoyenne syrienne à Belgrade, à propos de la crise des réfugiés en Europe et de la guerre en Syrie.

« Chers amis,

Je me tiens devant vous en tant que citoyenne syrienne fière, pour vous parler de la situation dans mon pays, qui est importante aussi pour la Serbie.

Nous étions un peuple aimé et respecté. Avant cette guerre, notre préoccupation principale était la Palestine. Nous voulions résoudre de petits problèmes par rapport à ce que nous affrontons aujourd’hui : la bureaucratie et la corruption dans certains secteurs. Nous ne connaissions pas l’injustice, le terrorisme ou la criminalité. Nous avons beaucoup travaillé durant ces dix dernières années, avant cette guerre, et nous avions fait de gros progrès. La chose la plus importante est qu’avant cette guerre, il n’y avait pas de réfugiés syriens.

Nous avions une identité nationale forte. Ceux que vous voyez dans les rues de Belgrade, en route pour l’Allemagne ou les Pays-Bas, ne sont pas de vrais Syriens. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis : j’aime mon peuple. Mais j’aime ceux qui se battent pour la Syrie, pour notre patrie.

Oui, ces “réfugiés” souffrent, mais qui n’a pas souffert de cette guerre ? Pourquoi le reste des Syriens reste et résiste ? S’ils étaient de vrais réfugiés, ils auraient rejoint l’endroit sûr le plus proche et ne combattraient pas la police hongroise dans le but de gagner l’Allemagne.

Laissez-moi vous poser une question : si l’Occident ne veut pas de ces réfugiés, ou ne veut pas qu’ils périssent en mer, pourquoi ne lève-t-il pas les sanctions contre le peuple Syrien, qui ont déjà coûté 143 milliards de dollars à la Syrie ?

Si ce n’est pas l’agenda de l’Occident, pourquoi n’aide-t-il pas les Syriens à rester pour aider l’armée syrienne à se débarrasser des terroristes et rendre la Syrie de nouveau sûre ? Pourquoi n’aide-t-il pas à reconstruire les maisons détruites avec l’argent qu’il dépense pour les réfugiés ?

Les Occidentaux ont dépouillé la Syrie des gens qui pouvaient reconstruire le pays. Ils veulent briser la Syrie et le peuple Syrien. D’un côté, ils veulent prendre les docteurs syriens et leurs meilleurs étudiants, et cela entraînera une fuite des cerveaux. Et d’un autre côté, les multinationales veulent une main-d’œuvre bon marché pour faire baisser les salaires.

Nous avons perdu jusqu’à présent cent mille soldats dans le combat contre les extrémistes. Je n’entends pas l’Occident pleurer sur leur sort, sur ceux qui ont donné leurs âmes pour défendre la nation en laissant derrière eux des familles, qui ont besoin d’aide. Et d’un autre côté, l’Occident se lamente sur le sort des personnes qui fuient et laissent derrière elles leur pays. Beaucoup d’entre eux sont des djihadistes et, qui plus est, sont payés des milliers d’euros pour cela.

Laissez-moi vous dire que la somme qu’une famille de cinq personnes dépense pour venir en Europe est suffisante pour acheter une maison dans un endroit sûr en Syrie, commencer un nouveau travail, un petit boulot, et vivre correctement.

Ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont des immigrés, dont les motivations sont économiques.

Après cinq ans de guerre, notre marine accomplit toujours ses devoirs internationaux. Notre côte est bien gardée, et pas un seul bateau d’immigrants ne part de Syrie.

Une autre tendance ces derniers temps est de faire sortir les chrétiens de Syrie, pour vider l’une des premières terres chrétiennes de ses chrétiens. Ce que nous avons aujourd’hui en Syrie est similaire à ce que vous avez eu en Serbie. Ils ciblent notre identité, notre unité et notre souveraineté.

(Une personne dans le public : Longue vie à la Syrie !)

Longue vie à la Serbie.

Je veux souligner que les nations serbe et syrienne ont toujours été amies. Nous avons une grande et respectée communauté orthodoxe. La Syrie n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo et nous avons beaucoup d’ennemis communs. Vous devez savoir que quand vous vous battez contre les politiciens qui font la promotion du Nouvel Ordre mondial, les intérêts des États-Unis et l’immigration de masse, vous sauvez en même temps la vie et l’avenir de beaucoup de gens.

Nous sommes plus que connectés. Les mêmes terroristes albanais qui se battaient au Kosovo tuent aujourd’hui des civils en Syrie. Et cela est permis par les mêmes politiciens corrompus aux États-Unis, par leurs alliés en Union européenne et ceux qui les suivent ici en Serbie. Et soyez conscients que la vague migratoire reviendra un jour en Serbie.

Chers amis, tout ce que je vous demande aujourd’hui, c’est d’être à nos côtés en tant que peuple, nous qui vous défendons en même temps que nous nous défendons nous-mêmes. Soutenez notre armée et notre juste cause parce que, si nous perdons cette guerre, le djihadistes ne s’arrêteront pas à la Syrie.

Ensemble, nous résisterons jusqu’à la victoire.

Merci. »

Intervention d’une citoyenne syrienne à Belgrade, à propos de la crise des réfugiés en Europe et de la guerre en Syrie.

« Chers amis,

Je me tiens devant vous en tant que citoyenne syrienne fière, pour vous parler de la situation dans mon pays, qui est importante aussi pour la Serbie.

Nous étions un peuple aimé et respecté. Avant cette guerre, notre préoccupation principale était la Palestine. Nous voulions résoudre de petits problèmes par rapport à ce que nous affrontons aujourd’hui : la bureaucratie et la corruption dans certains secteurs. Nous ne connaissions pas l’injustice, le terrorisme ou la criminalité. Nous avons beaucoup travaillé durant ces dix dernières années, avant cette guerre, et nous avions fait de gros progrès. La chose la plus importante est qu’avant cette guerre, il n’y avait pas de réfugiés syriens.

Nous avions une identité nationale forte. Ceux que vous voyez dans les rues de Belgrade, en route pour l’Allemagne ou les Pays-Bas, ne sont pas de vrais Syriens. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis : j’aime mon peuple. Mais j’aime ceux qui se battent pour la Syrie, pour notre patrie.

Oui, ces “réfugiés” souffrent, mais qui n’a pas souffert de cette guerre ? Pourquoi le reste des Syriens reste et résiste ? S’ils étaient de vrais réfugiés, ils auraient rejoint l’endroit sûr le plus proche et ne combattraient pas la police hongroise dans le but de gagner l’Allemagne.

Laissez-moi vous poser une question : si l’Occident ne veut pas de ces réfugiés, ou ne veut pas qu’ils périssent en mer, pourquoi ne lève-t-il pas les sanctions contre le peuple Syrien, qui ont déjà coûté 143 milliards de dollars à la Syrie ?

Si ce n’est pas l’agenda de l’Occident, pourquoi n’aide-t-il pas les Syriens à rester pour aider l’armée syrienne à se débarrasser des terroristes et rendre la Syrie de nouveau sûre ? Pourquoi n’aide-t-il pas à reconstruire les maisons détruites avec l’argent qu’il dépense pour les réfugiés ?

Les Occidentaux ont dépouillé la Syrie des gens qui pouvaient reconstruire le pays. Ils veulent briser la Syrie et le peuple Syrien. D’un côté, ils veulent prendre les docteurs syriens et leurs meilleurs étudiants, et cela entraînera une fuite des cerveaux. Et d’un autre côté, les multinationales veulent une main-d’œuvre bon marché pour faire baisser les salaires.

Nous avons perdu jusqu’à présent cent mille soldats dans le combat contre les extrémistes. Je n’entends pas l’Occident pleurer sur leur sort, sur ceux qui ont donné leurs âmes pour défendre la nation en laissant derrière eux des familles, qui ont besoin d’aide. Et d’un autre côté, l’Occident se lamente sur le sort des personnes qui fuient et laissent derrière elles leur pays. Beaucoup d’entre eux sont des djihadistes et, qui plus est, sont payés des milliers d’euros pour cela.

Laissez-moi vous dire que la somme qu’une famille de cinq personnes dépense pour venir en Europe est suffisante pour acheter une maison dans un endroit sûr en Syrie, commencer un nouveau travail, un petit boulot, et vivre correctement.

Ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont des immigrés, dont les motivations sont économiques.

Après cinq ans de guerre, notre marine accomplit toujours ses devoirs internationaux. Notre côte est bien gardée, et pas un seul bateau d’immigrants ne part de Syrie.

Une autre tendance ces derniers temps est de faire sortir les chrétiens de Syrie, pour vider l’une des premières terres chrétiennes de ses chrétiens. Ce que nous avons aujourd’hui en Syrie est similaire à ce que vous avez eu en Serbie. Ils ciblent notre identité, notre unité et notre souveraineté.

(Une personne dans le public : Longue vie à la Syrie !)

Longue vie à la Serbie.

Je veux souligner que les nations serbe et syrienne ont toujours été amies. Nous avons une grande et respectée communauté orthodoxe. La Syrie n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo et nous avons beaucoup d’ennemis communs. Vous devez savoir que quand vous vous battez contre les politiciens qui font la promotion du Nouvel Ordre mondial, les intérêts des États-Unis et l’immigration de masse, vous sauvez en même temps la vie et l’avenir de beaucoup de gens.

Nous sommes plus que connectés. Les mêmes terroristes albanais qui se battaient au Kosovo tuent aujourd’hui des civils en Syrie. Et cela est permis par les mêmes politiciens corrompus aux États-Unis, par leurs alliés en Union européenne et ceux qui les suivent ici en Serbie. Et soyez conscients que la vague migratoire reviendra un jour en Serbie.

Chers amis, tout ce que je vous demande aujourd’hui, c’est d’être à nos côtés en tant que peuple, nous qui vous défendons en même temps que nous nous défendons nous-mêmes. Soutenez notre armée et notre juste cause parce que, si nous perdons cette guerre, le djihadistes ne s’arrêteront pas à la Syrie.

Ensemble, nous résisterons jusqu’à la victoire.

Merci. »

"Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail" françois rebsamen

SAV a écrit:karmelille a écrit:SAV a écrit:namtok

Tiens j'l'avais oublié c'blaireau là !

Attention il a 2 masters obtenus dans la plus grande fac francophone du monde, tu vas avoir des problèmes.

au dela de ça, ça reste le seul qui argumente sur leur topicàlacon...

Toi qui entre au grand Stade, abandonne tout espoir...

Quelques faits et chiffres qu'il est bon de rappeler parfois

Oxfam dénonce la mise en pièces du modèle social européen

Jamais l’Europe n’a été aussi riche, mais jamais elle n’a eu autant de pauvres, dénonce l’ONG dans un rapport publié mercredi.

Qu’est-il en train d'advenir du modèle social et démocratique européen ? Pièce par pièce, morceau par morceau, celui-ci est taillé en charpie, répond l’organisation Oxfam dans un nouveau rapport sur les inégalités et la pauvreté en Europe, publié le 9 septembre.3

Les Européens se retrouvent confrontés à des situations, à des difficultés qui semblaient impensables depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Au sein des nations prospères de l'Union européenne (UE), 123 millions de personnes risquent de sombrer dans la pauvreté et l'exclusion sociale (soit près d'un quart de la population), tandis que près de 50 millions de personnes rencontrent des difficultés matérielles majeures, manquant d'argent pour couvrir les frais de chauffage de leur foyer ou faire face à des dépenses imprévues », écrit l’ONG en préambule.

Le chômage et le sous-emploi sont devenus une plaie constante des pays européens. De nombreux ménages, même en travaillant, n’arrivent plus à subvenir aux besoins essentiels. Ce qui semblait auparavant réservé aux États-Unis ne l’est plus : les travailleurs pauvres font désormais partie de la réalité du continent.

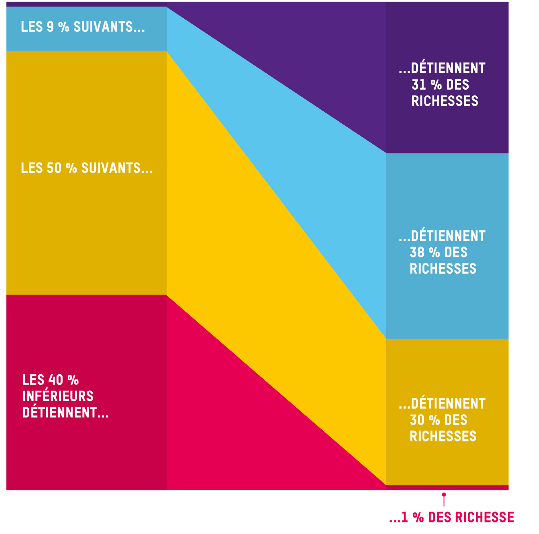

Pourtant, l’Europe est riche. Elle n’a peut-être même jamais été aussi riche : 26 000 euros par habitant, selon les moyennes statistiques. Mais les inégalités n’ont jamais été aussi grandes. Selon une étude de Credit Suisse, les 1 % des Européens les plus riches détiennent près d'un tiers des richesses du continent. Les 40 % les plus pauvres, eux, possèdent moins de 1 % des richesses nettes totales de l'Europe. Le nombre de milliardaires n’a cessé de grandir. Ils étaient moins de 100 en 2002. Ils sont près de 350 aujourd’hui. Ces 342 grandes fortunes résidant en Europe se partagent une fortune cumulée de 1 500 milliards de dollars.

Ces tendances très inégalitaires sont à l’œuvre sur le continent depuis une bonne décennie. Mais depuis la crise de 2008, elles n’ont cessé de se creuser. La politique européenne porte la responsabilité de cette évolution, selon Oxfam. « La hausse du taux de pauvreté en Europe entre 2009 et 2013 est imputable non seulement à la crise financière, mais également, dans de nombreux pays, aux effets des politiques d'austérité qui ont suivi. En Grèce, près de la moitié de la hausse totale du taux de pauvreté en 2010 et 2011 peut être attribuée aux conséquences des politiques d'austérité (coupes budgétaires dans les services publics, par exemple). En Espagne, les politiques de relance adoptées en 2008 et 2009 ont permis de réduire la pauvreté en 2010. Mais en 2011, les mesures d'austérité imposées par la Troïka ont représenté près de 65 % de la hausse totale du taux de pauvreté », écrit le rapport.

Celui-ci cite à l’appui l’ancien commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’insertion, László Andor : « La dévaluation interne a augmenté le chômage, entraîné la chute des revenus des ménages et intensifié la pauvreté. Autrement dit, elle est source de misère pour des dizaines de millions de personnes », dressait-il comme constat en 2014.

Car les choix européens ne relèvent pas d’une bonne gestion épurée de toutes arrière-pensées, comme certains veulent le faire croire : relever les impôts pour tenter d’assainir les finances publiques n’a pas du tout le même impact social que les coupes budgétaires, la privatisation des services publics, les réformes structurelles. Ces dernières se révèlent beaucoup plus inégalitaires qu’une hausse des impôts sur la consommation, selon une étude réalisée par le FMI dans sept pays européens. « Les mesures d'austérité déployées à travers l'Europe et qui s'appuient sur des impôts régressifs à court terme et des coupes sévères dans les dépenses (en particulier pour les services publics comme l'éducation, les soins de santé et la sécurité sociale) ont démantelé les mécanismes destinés à réduire les inégalités et à permettre une croissance équitable. Ces mesures s'accompagnent d'impacts considérables sur les sociétés européennes », écrit le rapport.

À l’appui de sa démonstration, l’ONG cite des exemples : les dépenses consacrées à la santé et à l’éducation ont diminué de 21 % en Espagne depuis 2010. En Irlande, les dépenses de santé ont chuté de 12 %. Partout en Europe, les gouvernements coupent dans les dépenses publiques, les services publics, la santé, l’éducation, les emplois publics.

Pouvoir d'influence

Cette politique est d’abord payée par les plus faibles, les plus vulnérables : les femmes, les émigrés et les jeunes. « Selon des recherches sur l'impact de l'austérité en Europe, au lendemain de la crise financière, les mères de jeunes enfants avaient encore moins de chances de trouver un emploi qu'avant, notamment en conséquence des coupes réalisées dans les services de garde. À cause des coupes dans les services publics et les mesures de protection sociale, comme le congé parental, les femmes sont davantage susceptibles d'opter pour un travail à temps partiel pour tenir leurs responsabilités au sein du foyer, ce qui limite leur potentiel de revenus », écrit l’ONG. Le rapport avait cité plus en amont d’autres chiffres tirés d’une étude de 2014 réalisée par l’Unicef : 30 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Roumanie, en Italie, en Espagne, en Lettonie et Lituanie, et plus de 40 % en Grèce.

Aucune mesure n’a été mise en œuvre pour tenter de contrebalancer les effets négatifs de ces politiques d’austérité, de lutter contre le creusement des inégalités. Au contraire, les outils de redistribution ont été aussi attaqués. Poursuivant un mouvement engagé depuis les années 90, les gouvernements ont renoncé à utiliser la fiscalité comme moyen de redistribution. « Depuis 2010, les rentrées fiscales au sein de l'UE ont retrouvé leurs niveaux d'avant la crise. Mais il est inquiétant de voir que les régimes fiscaux sont conçus pour taxer plus lourdement le travail et les biens de consommation que le capital. Dans l'UE, la fiscalité n'a jamais été aussi intéressante pour les hauts revenus, les plus fortunés et les grandes entreprises les plus rentables », note Oxfam.

Les entreprises sont particulièrement choyées. Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont diminué de 25 % depuis la crise. En Espagne, le montant de l’impôt sur les sociétés a diminué de 56 % entre 2007 et 2014, soit un manque à gagner de 25 milliards d’euros environ. Les grands groupes en moyenne ne paient plus que 5 % d’impôts sur leurs bénéfices. Dans le même temps, la fraude et l’évasion fiscale coûtent plus de 1 000 milliards d’euros à l’Europe, selon les estimations de la Commission européenne. Cette dernière, dirigée par le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker – qui a été l'un des maîtres d’œuvre de ce système d’évasion –, a promis à plusieurs reprises de s’attaquer à la fraude, notamment après la révélation du scandale Luxleaks. Passée la première émotion, aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à présent.

Ce démembrement de l’état social européen n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une captation des décisions politiques par une élite au service de ses propres intérêts. L’évitement de l’impôt, la privatisation des services publics les plus rentables, la confiscation des biens publics par des intérêts privés, l’abandon des plus pauvres… toutes ces mesures sont là pour les satisfaire, dénonce Oxfam. « La concentration des richesses confère aux élites économiques le pouvoir et la possibilité d'exercer un lobby et de s'imposer sur l'échiquier politique européen. Ce phénomène crée un cercle vicieux où ces élites influent sur l'élaboration des politiques et les réglementations pour servir leurs intérêts, ce qui génère souvent des politiques qui nuisent aux intérêts du plus grand nombre, creusent les inégalités et renforcent le pouvoir des élites », accuse l’ONG.

La meilleure illustration lui semble être l’intense travail de lobbying fait par les puissances d’argent et les intérêts particuliers au sein de la Commission européenne. Bruxelles est désormais le paradis du lobbying international. Plus de 10 000 cabinets y ont élu demeure. Et encore, le chiffre est sans doute sous-estimé, puisque l’inscription en tant que lobbyiste n’est que facultative et ne donne lieu à aucune sanction en cas d’omission.

Selon un rapport de Transparency International, la relation privilégiée entre le monde de l'entreprise et les politiques présente un risque de corruption dans toute l'Europe. À titre d’exemple, le monde financier aurait dépensé 120 millions d’euros en 2013, rien qu’en action de lobbying à Bruxelles. La seule opération pour contrer la taxation sur les transactions financières aurait représenté une dépense de quelque 70 millions d’euros pour le monde financier. Entre 2013 et mi-2014, les fonctionnaires européens auraient reçu plus d’un représentant du lobby financier par jour. Faut-il s’étonner alors que rien de contraignant ne leur soit imposé, que toutes les dispositions, les réglementations aillent dans le sens de leur intérêt ?

Cette « culture des intérêts », comme le dit Oxfam, ébranle le fondement même de la démocratie. « De nombreux citoyens européens sont conscients de l'omniprésence de la confiscation politique. Une étude de 2013 démontre que la majorité des citoyens européens sait que leur gouvernement privilégie les intérêts particuliers d'une minorité », écrit l’ONG. « Ils sont de plus en plus désabusés vis-à-vis de leur propre gouvernement, des institutions nationales et européennes, ainsi que du fonctionnement général de la démocratie. » Le danger est mortel, alerte Oxfam, affirmant qu’il y a urgence à renouer avec le modèle social européen, à remettre l’égalité au cœur des processus politiques, avant qu’il ne soit trop tard.

Oxfam dénonce la mise en pièces du modèle social européen

Jamais l’Europe n’a été aussi riche, mais jamais elle n’a eu autant de pauvres, dénonce l’ONG dans un rapport publié mercredi.

Qu’est-il en train d'advenir du modèle social et démocratique européen ? Pièce par pièce, morceau par morceau, celui-ci est taillé en charpie, répond l’organisation Oxfam dans un nouveau rapport sur les inégalités et la pauvreté en Europe, publié le 9 septembre.3

Les Européens se retrouvent confrontés à des situations, à des difficultés qui semblaient impensables depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Au sein des nations prospères de l'Union européenne (UE), 123 millions de personnes risquent de sombrer dans la pauvreté et l'exclusion sociale (soit près d'un quart de la population), tandis que près de 50 millions de personnes rencontrent des difficultés matérielles majeures, manquant d'argent pour couvrir les frais de chauffage de leur foyer ou faire face à des dépenses imprévues », écrit l’ONG en préambule.

Le chômage et le sous-emploi sont devenus une plaie constante des pays européens. De nombreux ménages, même en travaillant, n’arrivent plus à subvenir aux besoins essentiels. Ce qui semblait auparavant réservé aux États-Unis ne l’est plus : les travailleurs pauvres font désormais partie de la réalité du continent.

Pourtant, l’Europe est riche. Elle n’a peut-être même jamais été aussi riche : 26 000 euros par habitant, selon les moyennes statistiques. Mais les inégalités n’ont jamais été aussi grandes. Selon une étude de Credit Suisse, les 1 % des Européens les plus riches détiennent près d'un tiers des richesses du continent. Les 40 % les plus pauvres, eux, possèdent moins de 1 % des richesses nettes totales de l'Europe. Le nombre de milliardaires n’a cessé de grandir. Ils étaient moins de 100 en 2002. Ils sont près de 350 aujourd’hui. Ces 342 grandes fortunes résidant en Europe se partagent une fortune cumulée de 1 500 milliards de dollars.

Ces tendances très inégalitaires sont à l’œuvre sur le continent depuis une bonne décennie. Mais depuis la crise de 2008, elles n’ont cessé de se creuser. La politique européenne porte la responsabilité de cette évolution, selon Oxfam. « La hausse du taux de pauvreté en Europe entre 2009 et 2013 est imputable non seulement à la crise financière, mais également, dans de nombreux pays, aux effets des politiques d'austérité qui ont suivi. En Grèce, près de la moitié de la hausse totale du taux de pauvreté en 2010 et 2011 peut être attribuée aux conséquences des politiques d'austérité (coupes budgétaires dans les services publics, par exemple). En Espagne, les politiques de relance adoptées en 2008 et 2009 ont permis de réduire la pauvreté en 2010. Mais en 2011, les mesures d'austérité imposées par la Troïka ont représenté près de 65 % de la hausse totale du taux de pauvreté », écrit le rapport.

Celui-ci cite à l’appui l’ancien commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’insertion, László Andor : « La dévaluation interne a augmenté le chômage, entraîné la chute des revenus des ménages et intensifié la pauvreté. Autrement dit, elle est source de misère pour des dizaines de millions de personnes », dressait-il comme constat en 2014.

Car les choix européens ne relèvent pas d’une bonne gestion épurée de toutes arrière-pensées, comme certains veulent le faire croire : relever les impôts pour tenter d’assainir les finances publiques n’a pas du tout le même impact social que les coupes budgétaires, la privatisation des services publics, les réformes structurelles. Ces dernières se révèlent beaucoup plus inégalitaires qu’une hausse des impôts sur la consommation, selon une étude réalisée par le FMI dans sept pays européens. « Les mesures d'austérité déployées à travers l'Europe et qui s'appuient sur des impôts régressifs à court terme et des coupes sévères dans les dépenses (en particulier pour les services publics comme l'éducation, les soins de santé et la sécurité sociale) ont démantelé les mécanismes destinés à réduire les inégalités et à permettre une croissance équitable. Ces mesures s'accompagnent d'impacts considérables sur les sociétés européennes », écrit le rapport.

À l’appui de sa démonstration, l’ONG cite des exemples : les dépenses consacrées à la santé et à l’éducation ont diminué de 21 % en Espagne depuis 2010. En Irlande, les dépenses de santé ont chuté de 12 %. Partout en Europe, les gouvernements coupent dans les dépenses publiques, les services publics, la santé, l’éducation, les emplois publics.

Pouvoir d'influence

Cette politique est d’abord payée par les plus faibles, les plus vulnérables : les femmes, les émigrés et les jeunes. « Selon des recherches sur l'impact de l'austérité en Europe, au lendemain de la crise financière, les mères de jeunes enfants avaient encore moins de chances de trouver un emploi qu'avant, notamment en conséquence des coupes réalisées dans les services de garde. À cause des coupes dans les services publics et les mesures de protection sociale, comme le congé parental, les femmes sont davantage susceptibles d'opter pour un travail à temps partiel pour tenir leurs responsabilités au sein du foyer, ce qui limite leur potentiel de revenus », écrit l’ONG. Le rapport avait cité plus en amont d’autres chiffres tirés d’une étude de 2014 réalisée par l’Unicef : 30 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Roumanie, en Italie, en Espagne, en Lettonie et Lituanie, et plus de 40 % en Grèce.

Aucune mesure n’a été mise en œuvre pour tenter de contrebalancer les effets négatifs de ces politiques d’austérité, de lutter contre le creusement des inégalités. Au contraire, les outils de redistribution ont été aussi attaqués. Poursuivant un mouvement engagé depuis les années 90, les gouvernements ont renoncé à utiliser la fiscalité comme moyen de redistribution. « Depuis 2010, les rentrées fiscales au sein de l'UE ont retrouvé leurs niveaux d'avant la crise. Mais il est inquiétant de voir que les régimes fiscaux sont conçus pour taxer plus lourdement le travail et les biens de consommation que le capital. Dans l'UE, la fiscalité n'a jamais été aussi intéressante pour les hauts revenus, les plus fortunés et les grandes entreprises les plus rentables », note Oxfam.

Les entreprises sont particulièrement choyées. Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont diminué de 25 % depuis la crise. En Espagne, le montant de l’impôt sur les sociétés a diminué de 56 % entre 2007 et 2014, soit un manque à gagner de 25 milliards d’euros environ. Les grands groupes en moyenne ne paient plus que 5 % d’impôts sur leurs bénéfices. Dans le même temps, la fraude et l’évasion fiscale coûtent plus de 1 000 milliards d’euros à l’Europe, selon les estimations de la Commission européenne. Cette dernière, dirigée par le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker – qui a été l'un des maîtres d’œuvre de ce système d’évasion –, a promis à plusieurs reprises de s’attaquer à la fraude, notamment après la révélation du scandale Luxleaks. Passée la première émotion, aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à présent.

Ce démembrement de l’état social européen n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une captation des décisions politiques par une élite au service de ses propres intérêts. L’évitement de l’impôt, la privatisation des services publics les plus rentables, la confiscation des biens publics par des intérêts privés, l’abandon des plus pauvres… toutes ces mesures sont là pour les satisfaire, dénonce Oxfam. « La concentration des richesses confère aux élites économiques le pouvoir et la possibilité d'exercer un lobby et de s'imposer sur l'échiquier politique européen. Ce phénomène crée un cercle vicieux où ces élites influent sur l'élaboration des politiques et les réglementations pour servir leurs intérêts, ce qui génère souvent des politiques qui nuisent aux intérêts du plus grand nombre, creusent les inégalités et renforcent le pouvoir des élites », accuse l’ONG.

La meilleure illustration lui semble être l’intense travail de lobbying fait par les puissances d’argent et les intérêts particuliers au sein de la Commission européenne. Bruxelles est désormais le paradis du lobbying international. Plus de 10 000 cabinets y ont élu demeure. Et encore, le chiffre est sans doute sous-estimé, puisque l’inscription en tant que lobbyiste n’est que facultative et ne donne lieu à aucune sanction en cas d’omission.

Selon un rapport de Transparency International, la relation privilégiée entre le monde de l'entreprise et les politiques présente un risque de corruption dans toute l'Europe. À titre d’exemple, le monde financier aurait dépensé 120 millions d’euros en 2013, rien qu’en action de lobbying à Bruxelles. La seule opération pour contrer la taxation sur les transactions financières aurait représenté une dépense de quelque 70 millions d’euros pour le monde financier. Entre 2013 et mi-2014, les fonctionnaires européens auraient reçu plus d’un représentant du lobby financier par jour. Faut-il s’étonner alors que rien de contraignant ne leur soit imposé, que toutes les dispositions, les réglementations aillent dans le sens de leur intérêt ?

Cette « culture des intérêts », comme le dit Oxfam, ébranle le fondement même de la démocratie. « De nombreux citoyens européens sont conscients de l'omniprésence de la confiscation politique. Une étude de 2013 démontre que la majorité des citoyens européens sait que leur gouvernement privilégie les intérêts particuliers d'une minorité », écrit l’ONG. « Ils sont de plus en plus désabusés vis-à-vis de leur propre gouvernement, des institutions nationales et européennes, ainsi que du fonctionnement général de la démocratie. » Le danger est mortel, alerte Oxfam, affirmant qu’il y a urgence à renouer avec le modèle social européen, à remettre l’égalité au cœur des processus politiques, avant qu’il ne soit trop tard.

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

au passage, ma femme, fonctionnaire au département, a reçu une bonne nouvelle cette semaine, son président veut supprimer 2 semaines de "congés" ( les journée données par la présidence ).

autres petites anecdotes: pour les anciens vice présidents ( époque Kanner ) , il y avait 16 voitures+chauffeurs à disposition du lundi ..... au dimanche :-)

Réduit à 4 par l'actuelle présidence.

autres petites anecdotes: pour les anciens vice présidents ( époque Kanner ) , il y avait 16 voitures+chauffeurs à disposition du lundi ..... au dimanche :-)

Réduit à 4 par l'actuelle présidence.

guinness a écrit:autres petites anecdotes: pour les anciens vice présidents ( époque Kanner ) , il y avait 16 voitures+chauffeurs à disposition du lundi ..... au dimanche :-)

Réduit à 4 par l'actuelle présidence.

Dans les grosse collectivités, si tu scrutes tout à la loupe tu trouves partout ce genre de gabegies qui représentent bcp mises bout à bout.

A la région, autre endroit on a l'habitude de jeter de l'argent par les fenêtres sans sourciller, ça va faire mal aussi l'alternance (que ce soit FN ou LR).

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

'tain deux semaines du Préz... et on crache sur la MEL !!!

"Connard =)"

ChevalierBlanc - janvier 2021

ChevalierBlanc - janvier 2021

sont pas encore arrivés à 8h30, 9h30 je veux bien :-D

ma femme travaille pour le RSA, elle va de plus en plus souvent aux réunions pour les radiations, elle me sort de ces trucs hallucinants des fois !!!