[01T] Politix, fonctionnaire et Cie

Cette nuit-là, ils sont 52. Un amendement, un deuxième, un troisième et puis un dernier. Justement celui qui a trait à l’évasion fiscale. 28 votent pour par un vote officiel enregistré. 28 députés qui l’adoptent contre une minorité de 24 opposants fâchés que ces gros grains de sable puissent gripper la belle machine de l’optimisation fiscale, grâce à laquelle des Google et autre MacDo mettent au régime minceur l’impôt qu’ils versent en France.

C’est là que le gouvernement intervient. Le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, est furax. Il demande, sans justification aucune, une suspension de séance. Ce sera dix minutes, comme le prévoit la règle du jeu parlementaire. Dix minutes qui se transforment en quarante minutes. «Le temps de faire pression sur les députés qui ont voté pour, explique Marion Aubry, responsable de plaidoyer « justice fiscale » au sein d’Oxfam France. Et d’en mobiliser de nouveaux qui ont rappliqué d’un seul coup pour voter contre.»

Il est environ 1 h 30 du matin quand les députés votent à nouveau pour ou contre le nouvel amendement qui supprime celui adopté un peu plus d’une heure plus tôt. Et ça marche : à nouveau par scrutin officiel, 25 votent en faveur de cette nouvelle délibération contre 21 qui s’y opposent. Résultat : la France ne sera pas le fer de lance de la lutte contre l’évasion-optimisation fiscale. Une grande leçon de démocratie parlementaire. »

Les députes ayant voté la suppression de l’amendement sur le contrôle de l’évasion fiscale des entreprises :

A gauche , socialiste

frédéric Barbier

Jean-Marie Beffara

Jean-Claude Buisine

Christophe Caresche

Pascal Deguilhem

Sébastien Denaja

Jean-Louis Dumont

Jean-Louis Gagnaire

Joëlle Huillier

Bernadette Laclais

Jean-Yves Le Bouillonnec

Viviane Le Dissez

Bruno Le Roux

Victorin Lurel

Frédérique Massat

Christine Pires Beaune

François Pupponi

Valérie Rabault

Pascal Terrasse

Jean-Jacques Urvoas

droite les républicains

Gilles Carrez

Marie-Christine Dalloz

Véronique Louwagie

Frédéric Reisss

l’udi

Charles de Courson

ne les oublions pas !!!!!

faire suivre dans leur département

que les chomeurs sachent bien de quels cotés sont ces gens là !

C’est là que le gouvernement intervient. Le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, est furax. Il demande, sans justification aucune, une suspension de séance. Ce sera dix minutes, comme le prévoit la règle du jeu parlementaire. Dix minutes qui se transforment en quarante minutes. «Le temps de faire pression sur les députés qui ont voté pour, explique Marion Aubry, responsable de plaidoyer « justice fiscale » au sein d’Oxfam France. Et d’en mobiliser de nouveaux qui ont rappliqué d’un seul coup pour voter contre.»

Il est environ 1 h 30 du matin quand les députés votent à nouveau pour ou contre le nouvel amendement qui supprime celui adopté un peu plus d’une heure plus tôt. Et ça marche : à nouveau par scrutin officiel, 25 votent en faveur de cette nouvelle délibération contre 21 qui s’y opposent. Résultat : la France ne sera pas le fer de lance de la lutte contre l’évasion-optimisation fiscale. Une grande leçon de démocratie parlementaire. »

Les députes ayant voté la suppression de l’amendement sur le contrôle de l’évasion fiscale des entreprises :

A gauche , socialiste

frédéric Barbier

Jean-Marie Beffara

Jean-Claude Buisine

Christophe Caresche

Pascal Deguilhem

Sébastien Denaja

Jean-Louis Dumont

Jean-Louis Gagnaire

Joëlle Huillier

Bernadette Laclais

Jean-Yves Le Bouillonnec

Viviane Le Dissez

Bruno Le Roux

Victorin Lurel

Frédérique Massat

Christine Pires Beaune

François Pupponi

Valérie Rabault

Pascal Terrasse

Jean-Jacques Urvoas

droite les républicains

Gilles Carrez

Marie-Christine Dalloz

Véronique Louwagie

Frédéric Reisss

l’udi

Charles de Courson

ne les oublions pas !!!!!

faire suivre dans leur département

que les chomeurs sachent bien de quels cotés sont ces gens là !

"Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail" françois rebsamen

lol le majordome de Jean-Marie qui planque 2.2MUSD à l'étranger. Tête haute, mains propres.

Offshore et lingots d'or: si ce n'est Le Pen, c'est son majordome!

Le trust Balerton Marketing Limited, officiellement détenu par Gérald Gérin, le majordome de Jean-Marie Le Pen, était lui aussi domicilié au Panama chez Mossack Fonseca. Trésorier de l’association de financement Cotelec, Gérin prétend désormais que les lingots d’or du trust lui appartiennent.

« Je ne suis pas du tout dans l'affaire des Panama Machin ! » a réagi, mardi, Jean-Marie Le Pen, questionné par Le Parisien. « Ce n'est pas mon argent. (…) Et ceux qui affirmeront le contraire auront droit à un procès en diffamation. » Les Panama papers ont fait rebondir, dans Le Monde daté de mercredi, l’affaire de l’argent caché de Jean-Marie Le Pen. Dans les archives de la fiduciaire panaméenne Mossack Fonseca se trouvait en effet l’acte de constitution de Balerton Marketing Ltd, une société offshore officiellement détenue par le majordome de Jean-Marie Le Pen, Gérald Gérin, comme Mediapart l’avait révélé en avril 2015.

Jusqu’à ce que le service antiblanchiment Tracfin dénonce les faits au parquet, 2,2 millions d’euros, dont 1,7 million sous forme de lingots et de pièces d'or, se trouvaient dissimulés dans cette coquille gérée à Genève par l’avocat Marc Bonnant. « Gérald Gérin, c'est Gérald Gérin, moi, c'est moi », a martelé l’ancien président du Front national au Parisien.

Selon les Panama papers, Balerton Marketing Ltd a été créée le 15 novembre 2000 sur l’île de Tortola, sous le numéro d’immatriculation 416881. Mossack Fonseca avait aussi enregistré le nom de son représentant légal, Me Marc Bonnant, ainsi que le compte bancaire de Balerton à la HSBC de Guernesey.

Le Parquet national financier a ouvert en juin 2015 une enquête sur ce compte pour des faits de « blanchiment de fraude fiscale » et « déclaration mensongère de patrimoine ». Questionné par Mediapart en avril 2015, Gérald Gérin avait vigoureusement contesté être l'ayant droit du trust, précisant qu'il allait « demander des explications » à Jean-Marie Le Pen et Marc Bonnant. Mais il a modifié depuis sa version des faits, en assumant sa position de gérant et détenteur du compte.

Selon l’enquête, Balerton Marketing Ltd aurait eu pour ayant droit le beau-frère de Jean-Marie Le Pen, Georges Paschos, jusqu’au décès de ce dernier, en 2008. Par la suite, Gérald Gérin aurait pris le relais, selon un document établi par l’avocat genevois. « Je n’ai jamais servi de prête-nom pour Jean-Marie Le Pen, a certifié Gérald Gérin au Monde. C’était pour mes vieux jours, je ne m’en souciais pas. » De source proche de l’enquête, Gérald Gérin justifie avoir obtenu la propriété du trust par Georges Paschos, compte tenu de ses liens d’amitié avec lui.

Dès le mois de juin 2015, le majordome des Le Pen a lui-même précipitamment engagé une procédure de régularisation pour éviter un redressement. Il a donc déclaré les actifs du compte de Balerton – et l’ISF qui en découlait – aux services fiscaux du ressort de son domicile, espérant bénéficier de la clémence du fisc. Mais depuis septembre, Jean-Marie Le Pen, son épouse, Jany et leur majordome sont visés par une plainte du fisc pour « fraude fiscale aggravée ».

Des éléments factuels contredisent en effet la version d’un legs reçu par le majordome. Selon Le Monde, Jany Le Pen s’est rendue à Genève le 7 novembre 2008, un mois environ après le décès de son frère ; et Jean-Marie Le Pen y est allé également les 7 et 8 mars 2014, peu avant que le compte en banque de Balerton ne soit transféré de la HSBC Guernesey aux Bahamas, à la Compagnie bancaire helvétique, alors que Gérald Gérin, lui, ne serait pas allé en Suisse. Par ailleurs, Balerton Marketing a, selon Le Monde, reçu en septembre 2004 deux virements d’un montant total de 506 000 euros provenant de la banque suisse Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Or cet établissement est réputé pour avoir détenu les fonds de Jean-Marie Le Pen après l’héritage d’Hubert Lambert dès les années 1980.

Gérald Gérin est par ailleurs bien plus qu’un majordome. Sorti du lycée hôtelier de Marseille, puis entré au service des Le Pen après avoir été barman au Carlton de Nice, il est devenu au début des années 2000 le trésorier de l’association de financement Cotelec – ainsi que de Promelec, placée sous l'autorité conjointe de Jean-Marie et Marine Le Pen. Il a par ailleurs été élu au conseil régional PACA en 2010, tout en étant l’assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen avant de devenir celui de la députée européenne frontiste Marie-Christine Arnautu.

Le majordome disposait aussi d’une procuration sur les comptes personnels de Jean-Marie Le Pen, ainsi que l’usage de plusieurs cartes bancaires attribuées par le Front national à son président d’honneur. Il avait d’ailleurs procédé à des achats et des reventes de pièces et de lingots à Paris pour 90 000 euros environ. Quant à Jean-Marie Le Pen, il avait acheté par chèque un lingot à la société CPoR devises, rue Lafayette, à Paris. Lingot qu’il avait « oublié » de mentionner dans sa déclaration de patrimoine, comme il en avait l’obligation, dans la catégorie « biens mobiliers divers ».

Questionné par Mediapart en 2015 sur le compte Balerton, Jean-Marie Le Pen s'était refusé à tout commentaire. Puis il avait déclaré à France Inter qu’il n’était « pas tenu de [s]’expliquer sur ce que dit n’importe qui, en particulier les organes para-policiers qui sont chargés de semer la perturbation dans la classe politique ».

Offshore et lingots d'or: si ce n'est Le Pen, c'est son majordome!

Le trust Balerton Marketing Limited, officiellement détenu par Gérald Gérin, le majordome de Jean-Marie Le Pen, était lui aussi domicilié au Panama chez Mossack Fonseca. Trésorier de l’association de financement Cotelec, Gérin prétend désormais que les lingots d’or du trust lui appartiennent.

« Je ne suis pas du tout dans l'affaire des Panama Machin ! » a réagi, mardi, Jean-Marie Le Pen, questionné par Le Parisien. « Ce n'est pas mon argent. (…) Et ceux qui affirmeront le contraire auront droit à un procès en diffamation. » Les Panama papers ont fait rebondir, dans Le Monde daté de mercredi, l’affaire de l’argent caché de Jean-Marie Le Pen. Dans les archives de la fiduciaire panaméenne Mossack Fonseca se trouvait en effet l’acte de constitution de Balerton Marketing Ltd, une société offshore officiellement détenue par le majordome de Jean-Marie Le Pen, Gérald Gérin, comme Mediapart l’avait révélé en avril 2015.

Jusqu’à ce que le service antiblanchiment Tracfin dénonce les faits au parquet, 2,2 millions d’euros, dont 1,7 million sous forme de lingots et de pièces d'or, se trouvaient dissimulés dans cette coquille gérée à Genève par l’avocat Marc Bonnant. « Gérald Gérin, c'est Gérald Gérin, moi, c'est moi », a martelé l’ancien président du Front national au Parisien.

Selon les Panama papers, Balerton Marketing Ltd a été créée le 15 novembre 2000 sur l’île de Tortola, sous le numéro d’immatriculation 416881. Mossack Fonseca avait aussi enregistré le nom de son représentant légal, Me Marc Bonnant, ainsi que le compte bancaire de Balerton à la HSBC de Guernesey.

Le Parquet national financier a ouvert en juin 2015 une enquête sur ce compte pour des faits de « blanchiment de fraude fiscale » et « déclaration mensongère de patrimoine ». Questionné par Mediapart en avril 2015, Gérald Gérin avait vigoureusement contesté être l'ayant droit du trust, précisant qu'il allait « demander des explications » à Jean-Marie Le Pen et Marc Bonnant. Mais il a modifié depuis sa version des faits, en assumant sa position de gérant et détenteur du compte.

Selon l’enquête, Balerton Marketing Ltd aurait eu pour ayant droit le beau-frère de Jean-Marie Le Pen, Georges Paschos, jusqu’au décès de ce dernier, en 2008. Par la suite, Gérald Gérin aurait pris le relais, selon un document établi par l’avocat genevois. « Je n’ai jamais servi de prête-nom pour Jean-Marie Le Pen, a certifié Gérald Gérin au Monde. C’était pour mes vieux jours, je ne m’en souciais pas. » De source proche de l’enquête, Gérald Gérin justifie avoir obtenu la propriété du trust par Georges Paschos, compte tenu de ses liens d’amitié avec lui.

Dès le mois de juin 2015, le majordome des Le Pen a lui-même précipitamment engagé une procédure de régularisation pour éviter un redressement. Il a donc déclaré les actifs du compte de Balerton – et l’ISF qui en découlait – aux services fiscaux du ressort de son domicile, espérant bénéficier de la clémence du fisc. Mais depuis septembre, Jean-Marie Le Pen, son épouse, Jany et leur majordome sont visés par une plainte du fisc pour « fraude fiscale aggravée ».

Des éléments factuels contredisent en effet la version d’un legs reçu par le majordome. Selon Le Monde, Jany Le Pen s’est rendue à Genève le 7 novembre 2008, un mois environ après le décès de son frère ; et Jean-Marie Le Pen y est allé également les 7 et 8 mars 2014, peu avant que le compte en banque de Balerton ne soit transféré de la HSBC Guernesey aux Bahamas, à la Compagnie bancaire helvétique, alors que Gérald Gérin, lui, ne serait pas allé en Suisse. Par ailleurs, Balerton Marketing a, selon Le Monde, reçu en septembre 2004 deux virements d’un montant total de 506 000 euros provenant de la banque suisse Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Or cet établissement est réputé pour avoir détenu les fonds de Jean-Marie Le Pen après l’héritage d’Hubert Lambert dès les années 1980.

Gérald Gérin est par ailleurs bien plus qu’un majordome. Sorti du lycée hôtelier de Marseille, puis entré au service des Le Pen après avoir été barman au Carlton de Nice, il est devenu au début des années 2000 le trésorier de l’association de financement Cotelec – ainsi que de Promelec, placée sous l'autorité conjointe de Jean-Marie et Marine Le Pen. Il a par ailleurs été élu au conseil régional PACA en 2010, tout en étant l’assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen avant de devenir celui de la députée européenne frontiste Marie-Christine Arnautu.

Le majordome disposait aussi d’une procuration sur les comptes personnels de Jean-Marie Le Pen, ainsi que l’usage de plusieurs cartes bancaires attribuées par le Front national à son président d’honneur. Il avait d’ailleurs procédé à des achats et des reventes de pièces et de lingots à Paris pour 90 000 euros environ. Quant à Jean-Marie Le Pen, il avait acheté par chèque un lingot à la société CPoR devises, rue Lafayette, à Paris. Lingot qu’il avait « oublié » de mentionner dans sa déclaration de patrimoine, comme il en avait l’obligation, dans la catégorie « biens mobiliers divers ».

Questionné par Mediapart en 2015 sur le compte Balerton, Jean-Marie Le Pen s'était refusé à tout commentaire. Puis il avait déclaré à France Inter qu’il n’était « pas tenu de [s]’expliquer sur ce que dit n’importe qui, en particulier les organes para-policiers qui sont chargés de semer la perturbation dans la classe politique ».

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

L’exode des Syriens bouleverse le paysage migratoire européen

Les entrées irrégulières dans l'Union européenne sont principalement le fait de personnes susceptibles de demander l'asile, observe l'Institut national d'études démographiques, qui rappelle que la Turquie accueille déjà tellement de réfugiés qu'elle frôle la déstabilisation.

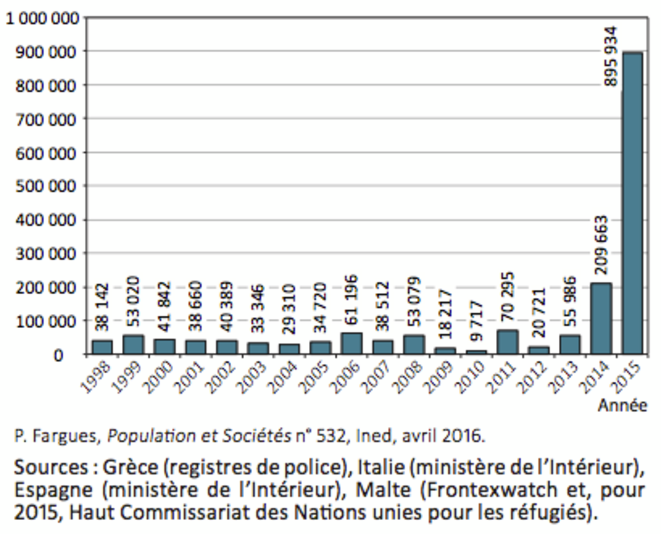

Les mouvements de population se façonnent le plus souvent au fil des décennies, si bien que les variations sont généralement imperceptibles d’une année sur l’autre. Cette fois-ci, la cassure est nette : 2015 a marqué un « changement radical » dans le volume et la nature des entrées irrégulières en Europe.

Publiée ce mercredi 6 avril, une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined) permet de se départir d’une vision écrasée par l’actualité. Son auteur, le sociologue et démographe Philippe Fargues, directeur du Migration Policy Centre (MPC), éclaire les bouleversements actuels en les replaçant dans la durée. Alors que le nombre de personnes entrant en Europe sans visa est resté stable depuis quarante ans, oscillant entre 10 000 et 55 000 chaque année, il explose littéralement en 2015 pour concerner un million de personnes. L’escalade commence l’année précédente avec 200 000 arrivées. Le profil du graphique détaillant les entrées irrégulières par la mer en Grèce, en Italie, en Espagne et à Malte depuis les années 1990 est des plus explicites.

Cet exode, personne ne l’ignore, est lié à un événement majeur : l’aggravation de la guerre en Syrie. Le niveau des violences a atteint des sommets lorsque l’État islamique a consolidé ses positions en Irak et s’est emparé de presque toute la Syrie centrale. Les habitants ont fui par centaines de milliers. Les bombardements de Bachar al-Assad, alliés à ceux des Russes, ont accéléré les départs. Les hommes se sont d'abord retrouvés en première ligne, dans l’espoir d’assumer les risques du voyage et de faire ensuite venir leur famille dans le cadre du regroupement familial. Mais les procédures tardant à s’enclencher dans les pays d’accueil, les mères et les enfants ont suivi jusqu’à représenter, ces derniers mois, la majorité des personnes sur la route des Balkans.

Traditionnellement, les Syriens étaient peu présents dans les mouvements migratoires. Leur apparition brutale, conjuguée à la présence des Érythréens et des Afghans, a eu pour effet de modifier la composition des « flux ». Désormais, les personnes fuyant la guerre ou les persécutions sont majoritaires. C’est une nouveauté. La proportion d'exilés susceptibles de bénéficier du statut de réfugié est passée de 33 % à 76 % au cours des cinq dernières années, au détriment des migrants dits « économiques ».

Les conséquences de ce basculement sont considérables puisque les États membres de l’Union européenne (UE), qui estiment n’avoir pas d’obligation à l’égard des exilés fuyant la misère (si ce n'est celle de les renvoyer chez eux), sont contraints d’admettre qu’ils en ont à l’égard des demandeurs d’asile, tous étant signataires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Autre fait marquant, la diversification des pays de départ, à l’œuvre au cours des dernières années, a cessé. Les statistiques montrent un resserrement autour de quelques nationalités. En Grèce, les Afghans formaient le groupe le plus nombreux en 2011, représentant 28 % du total. En 2015, les Syriens les ont supplantés, constituant 66 % des arrivées. En Italie, les Nigérians, première nationalité, ne représentaient, il y a cinq ans, que 9 % du total. Aujourd’hui, les Érythréens, en tête, constituent 25 % des entrées.

Les routes se modifient en permanence. Les Syriens, par exemple, ont changé leur parcours. « Ils empruntaient auparavant la route allant de la Libye, de l’Égypte ou du Liban vers l’Italie, quand ils ont soudainement changé d’itinéraire pour emprunter la route allant de la Turquie vers la Grèce », note Philippe Fargues. « Cet abandon d’une traversée longue et périlleuse au profit d’une autre plus courte et moins risquée a permis à un nombre beaucoup plus important de réfugiés syriens d’atteindre les frontières de l’UE pour y demander l’asile », poursuit-il.

Ces transformations, souligne l’expert, sont fonction non seulement des crises dans les zones de départ, mais aussi des politiques de contrôle accrues dans les pays de transit et de destination. En bloquant tel passage, en durcissant les conditions de séjour ou en construisant des murs, les États ne font que déplacer les itinéraires. Les migrations irrégulières, rappelle-t-il, se sont développées à partir du milieu des années 1970, quand, en réaction à la crise économique, les dirigeants européens ont imposé la détention de visa aux ressortissants de pays tiers pour l’entrée sur leur territoire. Selon un mécanisme connu, la prohibition crée tout à la fois l’illégalité et les conditions de son contournement.

Le risque de décès augmente lui aussi avec la fermeture des frontières. Entre 2000 et 2015, il a atteint 15 ‰, avec un record en 2009 atteignant 83 ‰. Depuis le début du XXIe siècle, observe l’Ined, la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Au cours des toutes dernières années, la tendance est à la baisse pour une raison principale : le trajet de 250 à 500 kilomètres entre la Libye et Lampedusa a été délaissé au profit de la traversée de 10 à 20 kilomètres en mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Toutefois, le passage par l’Italie semble reprendre de l’importance 3. Depuis le début de l’année, 18 234 personnes l’ont emprunté, soit 80 % de plus qu’à la même période un an avant. Il est encore trop tôt pour expliquer cette réorientation, mais il est d’ores et déjà prévisible qu’elle provoquera une augmentation des naufrages en Méditerranée.

Comment le directeur du Migration Policy Centre juge-t-il les décisions des pays européens confrontés à la nouvelle donne migratoire ? « Après une période où les États membres de l’UE se divisaient en deux groupes – les tenants de la porte ouverte contre ceux des murs et des barbelés –, une convergence de vues est apparue fin 2015. Maintenir les réfugiés hors d’Europe en est le leitmotiv », observe-t-il. Dit autrement : « L’objectif pour l’Europe est de contenir en Turquie le plus de réfugiés syriens possible. »

La signature, le 18 mars à Bruxelles, d’un accord prévoyant le renvoi massif de réfugiés vers ce pays conforte son analyse. L’auteur de l’étude critique cette réponse. Sans entrer dans le débat sur la légalité du deal, il remarque que la Turquie n’est plus à même de faire face à de nouvelles arrivées. Dans ce pays, qui a déjà accueilli 2,7 millions de réfugiés syriens 3, soit plus de la moitié d’entre eux, « l’équilibre social, la stabilité politique et la sécurité sont désormais à rude épreuve, et plus seulement l’économie ». Évoquant les pays voisins de la Syrie, il estime que « fermer la porte aux réfugiés et les contenir à la porte de l’Europe pourrait fortement déstabiliser ces pays, mettant ainsi indirectement en danger la sécurité de l’Europe ».

Il note par ailleurs que ce qui a été fait avec la Turquie n’a aucune chance de se produire avec la Libye. D’où sa suggestion, reprenant celle de la plupart des ONG, d’ouvrir des voies légales d’entrée dans l’UE : des visas devraient être accordés aux réfugiés dans les pays de premier asile « avant qu’ils ne tombent dans les mains des passeurs ». Les dispositifs légaux existent, insiste-t-il. Au Liban, en Jordanie et en Turquie, les ambassades des pays européens pourraient délivrer des visas humanitaires ou d’asile. « Cela accroîtrait la sécurité des réfugiés en leur évitant un périple dangereux, ainsi que des États membres de l’UE en permettant de vérifier l’identité des voyageurs avant qu’ils n’atteignent l’Europe », affirme-t-il.

Selon Philippe Fargues, l'Europe a intérêt à faire preuve de plus d'hospitalité. Pas seulement pour se montrer à la hauteur des principes qui l'ont construite, mais également pour assurer ses arrières. Au regard de la crise démographique qu'elle traverse, sa priorité, estime-t-il, devrait être de penser à l'avenir : comment garantir à ces nouveaux venus une place dans la société qui leur permette de contribuer à son enrichissement.

Les entrées irrégulières dans l'Union européenne sont principalement le fait de personnes susceptibles de demander l'asile, observe l'Institut national d'études démographiques, qui rappelle que la Turquie accueille déjà tellement de réfugiés qu'elle frôle la déstabilisation.

Les mouvements de population se façonnent le plus souvent au fil des décennies, si bien que les variations sont généralement imperceptibles d’une année sur l’autre. Cette fois-ci, la cassure est nette : 2015 a marqué un « changement radical » dans le volume et la nature des entrées irrégulières en Europe.

Publiée ce mercredi 6 avril, une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined) permet de se départir d’une vision écrasée par l’actualité. Son auteur, le sociologue et démographe Philippe Fargues, directeur du Migration Policy Centre (MPC), éclaire les bouleversements actuels en les replaçant dans la durée. Alors que le nombre de personnes entrant en Europe sans visa est resté stable depuis quarante ans, oscillant entre 10 000 et 55 000 chaque année, il explose littéralement en 2015 pour concerner un million de personnes. L’escalade commence l’année précédente avec 200 000 arrivées. Le profil du graphique détaillant les entrées irrégulières par la mer en Grèce, en Italie, en Espagne et à Malte depuis les années 1990 est des plus explicites.

Cet exode, personne ne l’ignore, est lié à un événement majeur : l’aggravation de la guerre en Syrie. Le niveau des violences a atteint des sommets lorsque l’État islamique a consolidé ses positions en Irak et s’est emparé de presque toute la Syrie centrale. Les habitants ont fui par centaines de milliers. Les bombardements de Bachar al-Assad, alliés à ceux des Russes, ont accéléré les départs. Les hommes se sont d'abord retrouvés en première ligne, dans l’espoir d’assumer les risques du voyage et de faire ensuite venir leur famille dans le cadre du regroupement familial. Mais les procédures tardant à s’enclencher dans les pays d’accueil, les mères et les enfants ont suivi jusqu’à représenter, ces derniers mois, la majorité des personnes sur la route des Balkans.

Traditionnellement, les Syriens étaient peu présents dans les mouvements migratoires. Leur apparition brutale, conjuguée à la présence des Érythréens et des Afghans, a eu pour effet de modifier la composition des « flux ». Désormais, les personnes fuyant la guerre ou les persécutions sont majoritaires. C’est une nouveauté. La proportion d'exilés susceptibles de bénéficier du statut de réfugié est passée de 33 % à 76 % au cours des cinq dernières années, au détriment des migrants dits « économiques ».

Les conséquences de ce basculement sont considérables puisque les États membres de l’Union européenne (UE), qui estiment n’avoir pas d’obligation à l’égard des exilés fuyant la misère (si ce n'est celle de les renvoyer chez eux), sont contraints d’admettre qu’ils en ont à l’égard des demandeurs d’asile, tous étant signataires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Autre fait marquant, la diversification des pays de départ, à l’œuvre au cours des dernières années, a cessé. Les statistiques montrent un resserrement autour de quelques nationalités. En Grèce, les Afghans formaient le groupe le plus nombreux en 2011, représentant 28 % du total. En 2015, les Syriens les ont supplantés, constituant 66 % des arrivées. En Italie, les Nigérians, première nationalité, ne représentaient, il y a cinq ans, que 9 % du total. Aujourd’hui, les Érythréens, en tête, constituent 25 % des entrées.

Les routes se modifient en permanence. Les Syriens, par exemple, ont changé leur parcours. « Ils empruntaient auparavant la route allant de la Libye, de l’Égypte ou du Liban vers l’Italie, quand ils ont soudainement changé d’itinéraire pour emprunter la route allant de la Turquie vers la Grèce », note Philippe Fargues. « Cet abandon d’une traversée longue et périlleuse au profit d’une autre plus courte et moins risquée a permis à un nombre beaucoup plus important de réfugiés syriens d’atteindre les frontières de l’UE pour y demander l’asile », poursuit-il.

Ces transformations, souligne l’expert, sont fonction non seulement des crises dans les zones de départ, mais aussi des politiques de contrôle accrues dans les pays de transit et de destination. En bloquant tel passage, en durcissant les conditions de séjour ou en construisant des murs, les États ne font que déplacer les itinéraires. Les migrations irrégulières, rappelle-t-il, se sont développées à partir du milieu des années 1970, quand, en réaction à la crise économique, les dirigeants européens ont imposé la détention de visa aux ressortissants de pays tiers pour l’entrée sur leur territoire. Selon un mécanisme connu, la prohibition crée tout à la fois l’illégalité et les conditions de son contournement.

Le risque de décès augmente lui aussi avec la fermeture des frontières. Entre 2000 et 2015, il a atteint 15 ‰, avec un record en 2009 atteignant 83 ‰. Depuis le début du XXIe siècle, observe l’Ined, la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Au cours des toutes dernières années, la tendance est à la baisse pour une raison principale : le trajet de 250 à 500 kilomètres entre la Libye et Lampedusa a été délaissé au profit de la traversée de 10 à 20 kilomètres en mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Toutefois, le passage par l’Italie semble reprendre de l’importance 3. Depuis le début de l’année, 18 234 personnes l’ont emprunté, soit 80 % de plus qu’à la même période un an avant. Il est encore trop tôt pour expliquer cette réorientation, mais il est d’ores et déjà prévisible qu’elle provoquera une augmentation des naufrages en Méditerranée.

Comment le directeur du Migration Policy Centre juge-t-il les décisions des pays européens confrontés à la nouvelle donne migratoire ? « Après une période où les États membres de l’UE se divisaient en deux groupes – les tenants de la porte ouverte contre ceux des murs et des barbelés –, une convergence de vues est apparue fin 2015. Maintenir les réfugiés hors d’Europe en est le leitmotiv », observe-t-il. Dit autrement : « L’objectif pour l’Europe est de contenir en Turquie le plus de réfugiés syriens possible. »

La signature, le 18 mars à Bruxelles, d’un accord prévoyant le renvoi massif de réfugiés vers ce pays conforte son analyse. L’auteur de l’étude critique cette réponse. Sans entrer dans le débat sur la légalité du deal, il remarque que la Turquie n’est plus à même de faire face à de nouvelles arrivées. Dans ce pays, qui a déjà accueilli 2,7 millions de réfugiés syriens 3, soit plus de la moitié d’entre eux, « l’équilibre social, la stabilité politique et la sécurité sont désormais à rude épreuve, et plus seulement l’économie ». Évoquant les pays voisins de la Syrie, il estime que « fermer la porte aux réfugiés et les contenir à la porte de l’Europe pourrait fortement déstabiliser ces pays, mettant ainsi indirectement en danger la sécurité de l’Europe ».

Il note par ailleurs que ce qui a été fait avec la Turquie n’a aucune chance de se produire avec la Libye. D’où sa suggestion, reprenant celle de la plupart des ONG, d’ouvrir des voies légales d’entrée dans l’UE : des visas devraient être accordés aux réfugiés dans les pays de premier asile « avant qu’ils ne tombent dans les mains des passeurs ». Les dispositifs légaux existent, insiste-t-il. Au Liban, en Jordanie et en Turquie, les ambassades des pays européens pourraient délivrer des visas humanitaires ou d’asile. « Cela accroîtrait la sécurité des réfugiés en leur évitant un périple dangereux, ainsi que des États membres de l’UE en permettant de vérifier l’identité des voyageurs avant qu’ils n’atteignent l’Europe », affirme-t-il.

Selon Philippe Fargues, l'Europe a intérêt à faire preuve de plus d'hospitalité. Pas seulement pour se montrer à la hauteur des principes qui l'ont construite, mais également pour assurer ses arrières. Au regard de la crise démographique qu'elle traverse, sa priorité, estime-t-il, devrait être de penser à l'avenir : comment garantir à ces nouveaux venus une place dans la société qui leur permette de contribuer à son enrichissement.

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

gérer la page FB de la société géniale, un métier ingrat

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2016/04/06/dialogue-de-sourds-et-reponses-robotiques-la-com-de-crise-de-la-societe-generale-sur-facebook/

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2016/04/06/dialogue-de-sourds-et-reponses-robotiques-la-com-de-crise-de-la-societe-generale-sur-facebook/

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

Une journée bien remplie:

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20160406.OBS7992/chambres-a-gaz-et-roms-deux-condamnations-pour-jean-marie-le-pen.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20160406.OBS7992/chambres-a-gaz-et-roms-deux-condamnations-pour-jean-marie-le-pen.html

On se fait des bisous et on s'encule.

Un champion le Thomas. Chapeau l'artiste !

Thomas Thévenoud n'a pas payé la cantine de ses enfants

L'éphémère secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur doit un peu plus de 1 000 euros à la caisse des écoles du 5e arrondissement.La "phobie administative" est une drôle de maladie pour laquelle aucun médicament ne semble exister. La preuve, Thomas Thévenoud, l'éphémère secrétaire d'État au Commerce extérieur, n'en semble toujours pas guéri. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir fait le tour des plateaux de télévision pour assurer la promotion de son dernier livre, le bien nommé "Une phobie française". Il y revient longuement sur "sa honte et sa culpabilité" et tente de faire croire à sa "rémission". Mais voilà donc que celui qui a quitté le gouvernement pour ne pas avoir payé ses impôts est épinglé une nouvelle fois par Le Canard enchaîné. La facture de gaz ? Les impôts locaux restés impayés ? Loin de là...

Cette fois-ci, c'est la cantine de ses enfants que Thomas Thévenoud n'a pas réglé. Selon le palmipède, le montant dû à la caisse des écoles du 5e arrondissement de Paris s'élève à 1 048,82 euros. Au passage, le journal satirique en profite pour se moquer du ministre congédié en lui conseillant de régler ce reliquat avec les futurs droits d'auteur de son livre. Contacté par Le Canard enchaîné, Thomas Thévenoud, ne manquant lui aussi pas d'humour, indique qu'il réglera dorénavant toutes ses factures "à condition qu'on les lui envoie plutôt qu'au Canard enchaîné." En espérant que cela suffise à Thomas Thévenoud pour ne pas faire une nouvelle rechute.

Thomas Thévenoud n'a pas payé la cantine de ses enfants

L'éphémère secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur doit un peu plus de 1 000 euros à la caisse des écoles du 5e arrondissement.La "phobie administative" est une drôle de maladie pour laquelle aucun médicament ne semble exister. La preuve, Thomas Thévenoud, l'éphémère secrétaire d'État au Commerce extérieur, n'en semble toujours pas guéri. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir fait le tour des plateaux de télévision pour assurer la promotion de son dernier livre, le bien nommé "Une phobie française". Il y revient longuement sur "sa honte et sa culpabilité" et tente de faire croire à sa "rémission". Mais voilà donc que celui qui a quitté le gouvernement pour ne pas avoir payé ses impôts est épinglé une nouvelle fois par Le Canard enchaîné. La facture de gaz ? Les impôts locaux restés impayés ? Loin de là...

Cette fois-ci, c'est la cantine de ses enfants que Thomas Thévenoud n'a pas réglé. Selon le palmipède, le montant dû à la caisse des écoles du 5e arrondissement de Paris s'élève à 1 048,82 euros. Au passage, le journal satirique en profite pour se moquer du ministre congédié en lui conseillant de régler ce reliquat avec les futurs droits d'auteur de son livre. Contacté par Le Canard enchaîné, Thomas Thévenoud, ne manquant lui aussi pas d'humour, indique qu'il réglera dorénavant toutes ses factures "à condition qu'on les lui envoie plutôt qu'au Canard enchaîné." En espérant que cela suffise à Thomas Thévenoud pour ne pas faire une nouvelle rechute.

"les gens du nord ont dans leurs cœur le soleil qui non pas dehors" Manu le 4 avril 2016

un bon gestionnaire ce thévenou, apte à gérer un budget ministériel et à remettre notre pays sur la bonne voie. Si un jour il entre dans un gouvernement, j'men coupe une.

Tiens 'Nando, t'aurais pas sous la main l'article de médiapart sur l'orchestre de la femme à Valls ? ça a l'air croustillant. Thx.

Tiens 'Nando, t'aurais pas sous la main l'article de médiapart sur l'orchestre de la femme à Valls ? ça a l'air croustillant. Thx.

Et la photo de ta collection de godes que John Holmes a posté l'autre jour , ça vient du Journal de Mickey ?

Emmanuel Macron lance un « mouvement politique nouveau » baptisé « En marche ! »

LE MONDE | 06.04.2016 à 20h32 • Mis à jour le 07.04.2016 à 08h31

Le ministre de l’économie Emmanuel Macron a annoncé mercredi 6 avril la création d’un nouveau mouvement politique. Baptisé « En marche ! », celui-ci ne sera « pas à droite, pas à gauche », a déclaré M. Macron lors d’une rencontre citoyenne à Amiens. « J’ai pris du temps, j’ai réfléchi, j’ai consulté, j’ai associé », a-t-il ajouté, se défendant de toute ambition pour 2017. « Ce n’est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle, ce n’est pas ma priorité aujourd’hui. Ma priorité, c’est la situation du pays », a-t-il assuré.

« Travailler avec des gens qui se sentent à droite »

Espérant parvenir à « construire quelque chose d’autre », à « essayer d’avancer » face aux « blocages de la société », Emmanuel Macron, qui n’a pas sa carte au Parti socialiste, a précisé vouloir un « mouvement ouvert » auquel il serait possible d’adhérer tout en restant adhérant d’un « autre parti républicain ». « Je suis d’un gouvernement de gauche et je l’assume totalement avec les valeurs auxquelles je crois et ce qui me caractérise. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd’hui à droite, aussi », a indiqué l’ancien banquier de 38 ans, lancé en politique par François Hollande. Nommé au gouvernement en août 2014, le ministre, très populaire, s’est illustré pour ses prises de position qui dérangent au sein de la majorité.

Sur le site du mouvement, une vidéo évoque « le mal français, le mal d’un pays sclérosé par les blocages » et affirme qu’« on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves ». « Qui que ce soit en 2017, s’il n’y a pas une exposition claire de la vision pour le pays, s’il n’y a pas (…) un débat ouvert (…) et donc la capacité à créer le consensus sur les mesures à prendre, qui que ce soit, il ou elle n’y arrivera pas », a observé M. Macron. « La question, avant tout, c’est de construire cela, avant de savoir qui le portera, sinon ce sera un nouvel échec sur ces sujets », a-t-il même prévenu.

LE MONDE | 06.04.2016 à 20h32 • Mis à jour le 07.04.2016 à 08h31

Le ministre de l’économie Emmanuel Macron a annoncé mercredi 6 avril la création d’un nouveau mouvement politique. Baptisé « En marche ! », celui-ci ne sera « pas à droite, pas à gauche », a déclaré M. Macron lors d’une rencontre citoyenne à Amiens. « J’ai pris du temps, j’ai réfléchi, j’ai consulté, j’ai associé », a-t-il ajouté, se défendant de toute ambition pour 2017. « Ce n’est pas un mouvement pour avoir un énième candidat de plus à la présidentielle, ce n’est pas ma priorité aujourd’hui. Ma priorité, c’est la situation du pays », a-t-il assuré.

« Travailler avec des gens qui se sentent à droite »

Espérant parvenir à « construire quelque chose d’autre », à « essayer d’avancer » face aux « blocages de la société », Emmanuel Macron, qui n’a pas sa carte au Parti socialiste, a précisé vouloir un « mouvement ouvert » auquel il serait possible d’adhérer tout en restant adhérant d’un « autre parti républicain ». « Je suis d’un gouvernement de gauche et je l’assume totalement avec les valeurs auxquelles je crois et ce qui me caractérise. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd’hui à droite, aussi », a indiqué l’ancien banquier de 38 ans, lancé en politique par François Hollande. Nommé au gouvernement en août 2014, le ministre, très populaire, s’est illustré pour ses prises de position qui dérangent au sein de la majorité.

Sur le site du mouvement, une vidéo évoque « le mal français, le mal d’un pays sclérosé par les blocages » et affirme qu’« on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves ». « Qui que ce soit en 2017, s’il n’y a pas une exposition claire de la vision pour le pays, s’il n’y a pas (…) un débat ouvert (…) et donc la capacité à créer le consensus sur les mesures à prendre, qui que ce soit, il ou elle n’y arrivera pas », a observé M. Macron. « La question, avant tout, c’est de construire cela, avant de savoir qui le portera, sinon ce sera un nouvel échec sur ces sujets », a-t-il même prévenu.

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

Le patronat héberge discrètement Emmanuel Macron

7 avril 2016 | Par Laurent Mauduit

En annonçant la création de son mouvement « En marche », le ministre de l'économie a omis de préciser que l'adresse légale de son association était le domicile privé du directeur de l'un des principaux clubs patronaux.

Le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, a fait une petite cachotterie quand il a annoncé, mercredi 6 avril, à Amiens, la création d'un « mouvement politique nouveau », baptisé « En marche ». Affirmant qu’il ne serait « pas à droite, pas à gauche », il s’est bien gardé de préciser qu’il avait néanmoins reçu un important mais discret appui logistique, celui de l’un des clubs patronaux les plus influents, l’Institut Montaigne, créé en 2000 par Claude Bébéar, l’un des parrains du capitalisme français et figure tutélaire du groupe d’assurances Axa. Ce qui explique sans doute que le patron des patrons, Pierre Gattaz, ait chaleureusement applaudi la création de ce mouvement – une initiative « rafraîchissante », selon lui.

Il n’est en vérité pas très difficile d’établir les liens, même s’ils ne sont pas affichés, qui unissent Emmanuel Macron à l’Institut Montaigne. Il suffit de se rendre sur le site Internet que le ministre de l’économie vient d’ouvrir, pour présenter son mouvement. Il est ici : « En marche ». On peut ensuite consulter la page de ce site qui en présente les mentions légales : elles sont là.

On découvre alors que le « directeur de la publication » du site Internet du mouvement s’appelle Véronique Bolhuis, et que « ce site est édité par En Marche, association loi 1901, 33 rue Danton, 94270 Kremlin-Bicêtre ». Or le nom de la directrice du site – qui préfère visiblement l’appellation de… directeur – comme l’adresse révèlent les coulisses cachées de la création du mouvement d’Emmanuel Macron.

Véronique Bolhuis est en effet la compagne de Laurent Bigorgne (on peut trouver son profil ici), qui est le directeur de l’Institut Montaigne. Et l’association « En marche » a pour domiciliation l’adresse du… domicile privé de Véronique Bolhuis et Laurent Bigorgne. CQFD ! Le directeur de l’un des mouvements patronaux les plus influents héberge bel et bien, avec sa compagne, le mouvement politique créé par le ministre de l’économie. Nous avons téléphoné au numéro indiqué sur cette page de mentions légales pour les contacts de presse, et l’on nous a confirmé, avec un peu de gêne, ce que cachait cette adresse au Kremlin-Bicêtre. En bref, l’Institut Montaigne roule donc pour Emmanuel Macron. À moins que ce ne soit l’inverse…

Quelques instants après la mise en ligne de notre article – pas plus de cinq minutes –, le site Internet d'Emmanuel Macron a, certes, modifié le texte figurant dans les mentions légales : le nom de Véronique Bolhuis a disparu comme l'adresse précise. Mais nous avions évidemment pris la précaution de faire une capture d'écran du site dans sa première mouture.

On se dira certes que cela n’a rien de très surprenant. Car l’Institut Montaigne est l’un des « think tanks » réactionnaires du patronat qui pèse le plus sur la vie publique. C’est lui par exemple qui a inventé ce « choc de compétitivité » que Nicolas Sarkozy avait repris à son compte, et que François Hollande avait dénoncé lors de la campagne présidentielle, avant de retourner sa veste, et d’en faire l’axe majeur de sa politique économique.

On comprend donc que le président du Medef, Pierre Gattaz, ait chaleureusement applaudi, ce jeudi matin, sur France Inter, la création de ce mouvement « En marche ».

Pierre Gattaz applaudit Emmanuel Macron

Si le patron des patrons s’est montré si enthousiaste, jugeant que cette initiative était « rafraîchissante » – il a répété deux fois le terme –, c’est en effet qu’il s’agit d’une histoire de famille. Ancien associé gérant de la banque Rothschild, ministre du patronat, Emmanuel Macron crée, sans grande surprise, un mouvement politique fait pour défendre les intérêts de ceux dont il est le mandant. La petite cachotterie sur l’appui logistique dont dispose le ministre met donc au jour l’autre supercherie de l’opération, quand Emmanuel Macron prétend que son mouvement sera ni de gauche ni de droite. Pierre Gattaz dit cela aussi sans cesse du Medef. Et comme on le sait, on n’est pas obligé de le croire…

Avis donc aux amateurs ! Il est possible d'adhérer à l'association « En marche ». Mais mieux vaut savoir avant que c'est une annexe de l'Institut Montaigne et du Medef…

7 avril 2016 | Par Laurent Mauduit

En annonçant la création de son mouvement « En marche », le ministre de l'économie a omis de préciser que l'adresse légale de son association était le domicile privé du directeur de l'un des principaux clubs patronaux.

Le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, a fait une petite cachotterie quand il a annoncé, mercredi 6 avril, à Amiens, la création d'un « mouvement politique nouveau », baptisé « En marche ». Affirmant qu’il ne serait « pas à droite, pas à gauche », il s’est bien gardé de préciser qu’il avait néanmoins reçu un important mais discret appui logistique, celui de l’un des clubs patronaux les plus influents, l’Institut Montaigne, créé en 2000 par Claude Bébéar, l’un des parrains du capitalisme français et figure tutélaire du groupe d’assurances Axa. Ce qui explique sans doute que le patron des patrons, Pierre Gattaz, ait chaleureusement applaudi la création de ce mouvement – une initiative « rafraîchissante », selon lui.

Il n’est en vérité pas très difficile d’établir les liens, même s’ils ne sont pas affichés, qui unissent Emmanuel Macron à l’Institut Montaigne. Il suffit de se rendre sur le site Internet que le ministre de l’économie vient d’ouvrir, pour présenter son mouvement. Il est ici : « En marche ». On peut ensuite consulter la page de ce site qui en présente les mentions légales : elles sont là.

On découvre alors que le « directeur de la publication » du site Internet du mouvement s’appelle Véronique Bolhuis, et que « ce site est édité par En Marche, association loi 1901, 33 rue Danton, 94270 Kremlin-Bicêtre ». Or le nom de la directrice du site – qui préfère visiblement l’appellation de… directeur – comme l’adresse révèlent les coulisses cachées de la création du mouvement d’Emmanuel Macron.

Véronique Bolhuis est en effet la compagne de Laurent Bigorgne (on peut trouver son profil ici), qui est le directeur de l’Institut Montaigne. Et l’association « En marche » a pour domiciliation l’adresse du… domicile privé de Véronique Bolhuis et Laurent Bigorgne. CQFD ! Le directeur de l’un des mouvements patronaux les plus influents héberge bel et bien, avec sa compagne, le mouvement politique créé par le ministre de l’économie. Nous avons téléphoné au numéro indiqué sur cette page de mentions légales pour les contacts de presse, et l’on nous a confirmé, avec un peu de gêne, ce que cachait cette adresse au Kremlin-Bicêtre. En bref, l’Institut Montaigne roule donc pour Emmanuel Macron. À moins que ce ne soit l’inverse…

Quelques instants après la mise en ligne de notre article – pas plus de cinq minutes –, le site Internet d'Emmanuel Macron a, certes, modifié le texte figurant dans les mentions légales : le nom de Véronique Bolhuis a disparu comme l'adresse précise. Mais nous avions évidemment pris la précaution de faire une capture d'écran du site dans sa première mouture.

On se dira certes que cela n’a rien de très surprenant. Car l’Institut Montaigne est l’un des « think tanks » réactionnaires du patronat qui pèse le plus sur la vie publique. C’est lui par exemple qui a inventé ce « choc de compétitivité » que Nicolas Sarkozy avait repris à son compte, et que François Hollande avait dénoncé lors de la campagne présidentielle, avant de retourner sa veste, et d’en faire l’axe majeur de sa politique économique.

On comprend donc que le président du Medef, Pierre Gattaz, ait chaleureusement applaudi, ce jeudi matin, sur France Inter, la création de ce mouvement « En marche ».

Pierre Gattaz applaudit Emmanuel Macron

Si le patron des patrons s’est montré si enthousiaste, jugeant que cette initiative était « rafraîchissante » – il a répété deux fois le terme –, c’est en effet qu’il s’agit d’une histoire de famille. Ancien associé gérant de la banque Rothschild, ministre du patronat, Emmanuel Macron crée, sans grande surprise, un mouvement politique fait pour défendre les intérêts de ceux dont il est le mandant. La petite cachotterie sur l’appui logistique dont dispose le ministre met donc au jour l’autre supercherie de l’opération, quand Emmanuel Macron prétend que son mouvement sera ni de gauche ni de droite. Pierre Gattaz dit cela aussi sans cesse du Medef. Et comme on le sait, on n’est pas obligé de le croire…

Avis donc aux amateurs ! Il est possible d'adhérer à l'association « En marche ». Mais mieux vaut savoir avant que c'est une annexe de l'Institut Montaigne et du Medef…

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

le contraire eut été étonnant.

c'est surtout le vocabulaire employé, "un des « think tanks » réactionnaires du patronat", "fait pour défendre les intérêts de ceux dont il est le mandant"...

on n'est pas passé loin du "déviationnisme petit bourgeois" et de "la collusion avec le Grand Capital"

c'est surtout le vocabulaire employé, "un des « think tanks » réactionnaires du patronat", "fait pour défendre les intérêts de ceux dont il est le mandant"...

on n'est pas passé loin du "déviationnisme petit bourgeois" et de "la collusion avec le Grand Capital"

I used to be a fan. Now I'm an air conditioner

Ouf, nous voilà rassurés !

I don't always listen to Pantera...but when I do, I get fucking hostile.

Dogue-son a écrit:le contraire eut été étonnant.

c'est surtout le vocabulaire employé, "un des « think tanks » réactionnaires du patronat", "fait pour défendre les intérêts de ceux dont il est le mandant"...

on n'est pas passé loin du "déviationnisme petit bourgeois" et de "la collusion avec le Grand Capital"

L'auteur se fait inutilement plaisir sur la fin, sur le ton on dirait du Marianne. Mais c'est amusant d'avoir trouvé que le mouvement créé par Macron est domicilié à l'institut Montaigne. On a décidément un bô gouvernement de gauche.

"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."

Der a écrit:loul!

Gorafi?

Même pas !

I don't always listen to Pantera...but when I do, I get fucking hostile.

c'est sûr que c'est quelque peu bizarre.

même si Macron est finalement bien plus centriste qu'à proprement parler de gauche

après, l'Institut Montaigne me semble être quand même loin de l'ultra libéralisme comme le sous-entend l'article

même si Macron est finalement bien plus centriste qu'à proprement parler de gauche

après, l'Institut Montaigne me semble être quand même loin de l'ultra libéralisme comme le sous-entend l'article

I used to be a fan. Now I'm an air conditioner

Présidentielle : Henry de Lesquen, ce candidat qui veut "bannir la musique nègre" et revenir au 19e siècle

Henry de Lesquen est candidat à la présidentielle de 2017. Certaines de ses propositions sont hallucinantes.

Non, sa candidature n'est pas une blague. Henry de Lesquen, ancien de l'ENA, co-fondateur du groupe de réflexion du "Club de l'horloge" et ex-conseiller municipal de Versailles, veut devenir le prochain président de la République.

Depuis plusieurs mois, le président de Radio Courtoisie, hyperactif sur Twitter, multiplie les déclarations chocs. Sur son site, il décline son programme "national libéral" et propose, entre autres, une réflexion sur la destruction de la Tour Eiffel - qu'il juge "affreuse" -, l'annexion de la Belgique par la France ou... le bannissement de la "musique nègre" des médias publics.

Contacté par "L'Obs", l'intéressé refuse pourtant fermement l'étiquette de candidat d'extrême droite. Ce qui ne l'empêche de fêter les 65 ans de l'hebdomadaire antisémite "Rivarol" au côté de la fine fleur de l'extrême droite française.

"J'ai fait un rêve"

"Tout est dans mon programme", répète à l'envi cet ancien haut fonctionnaire. Un projet intitulé "Pour que la France redevienne la France", qu'Henry de Lesquen - Plessis Casso, vicomte de Lesquen - conçoit comme une réponse au "cosmopolitisme et à l'étatisme" et qui passe notamment par l'abrogation de la "législation antiraciste", le port d'arme et la suppression du SMIC en "brûlant le Code du travail" :

"Economiquement, l'idéal serait de revenir au 19e siècle avant l'émergence du socialisme. Il faut balayer les acquis sociaux."

Autre proposition phare de son programme : l'expulsion de deux millions d'immigrés. Et "pour régler le problème de l’immigration", le vicomte a déjà tout prévu : un plan en trois actes, que le candidat fantasme sur son site :

"Je ne me prends pas pour Martin Luther King. Mais j’ai fait un rêve [...] Et je voudrais vous raconter ce qui s’est passé dans mon rêve."

"Réforme de la constitution", "loi sur l'immigration", "instauration de la préférence nationale", Henry de Lesquen s'y voit déjà :

"Les progrès sont alors très rapides sur le front de l’immigration. Les immigrés illégaux sont nombreux à quitter la France d’eux-mêmes, n’y trouvant plus ni assistance ni emploi ni logement. Les autres sont expulsés [...] Grâce à cette politique de salut public, le nouveau président réussit à faire partir de France deux millions d’immigrés en cinq ans."

Attention, Henry de Lesquen ne blague pas : "Les immigrés illégaux sont des délinquants. Ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés, expulsés", écrit-il.

"En cas de récidive, l’immigré illégal pourra être condamné aux travaux forcés."

Allez, Zou ! Au bagne !

"La musique nègre sera bannie des médias publics"

Et l'ambition d'"HDL" ne s'arrête pas là. Henry de Lesquen entend réformer en profondeur tous les aspects de cette société française qui "s’enfonce progressivement dans le chaos."

Entre deux "réflexions" consacrées à son concept de "racisme républicain" ou aux bienfaits de l'esclavage, le vicomte détaille sa future politique culturelle "populaire et identitaire", qu'il articule en 10 axes.

"Tutelle vigilante" de l'Etat qui fixera désormais les "orientations culturelles", création d'un "art officiel" qui "aura pour principe d’exprimer l’âme du peuple dans la beauté des œuvres" et destruction "des œuvres ou objets de l’art ou non-art dégénéré", le candidat veut croire en la "renaissance culturelle de la France".

Toujours très modéré, Henry de Lesquen promet même de "bouter" la langue anglaise de l'espace public et de bannir la "musique nègre" des médias "soutenus ou autorisés" par l’Etat.

"Cela concerne le Jazz, le Blues, le rock'n roll et bien sûr l'immonde rap. La musique nègre s'adresse à notre cerveau reptilien et provoque un ensauvagement de la culture occidentale."

Pour renforcer sa démonstration, le candidat s'appuie sur la "saine" programmation musicale de "sa" Radio Courtoisie :

"Le lundi, c'est variété française, le mardi c'est Valse, le jeudi c'est la musique militaire etc... Nous passons même de la gigue écossaise ! C'est une programmation variée qui permet de libérer la jeunesse de la musique nègre."

Même les gentils yéyés ne trouvent pas grâce à ses yeux, c'est dire.

Déjà 50.000 signatures contre sa candidature

Mais Henry de Lesquen le sait, la route est encore longue jusqu'au château de Vincennes - car oui, une fois élu, il abandonnera l'Elysée pour ce château du XIVe siècle de l'est parisien. "Plus pratique", selon lui.

Dans l'espoir de séduire les maires de France, l'aspirant président leur a fait parvenir une promesse de parrainage et une lettre dans laquelle il se présente comme le candidat anti "superclasse mondiale" et les presse de ne pas céder au "terrorisme intellectuel".

"Je sais qu'obtenir le soutien des élus sera extrêmement difficile."

Lot de consolation : à défaut des 500 parrainages nécessaires, l'ex-conseiller municipal recueille déjà plus de 50.000 signatures contre sa candidature sur le site change.org.

"Je note que c'est une femme de race congoïde qui est à l'origine de cette pétition", a-t-il tenu à préciser auprès de "L'Obs".

Henry de Lesquen est candidat à la présidentielle de 2017. Certaines de ses propositions sont hallucinantes.

Non, sa candidature n'est pas une blague. Henry de Lesquen, ancien de l'ENA, co-fondateur du groupe de réflexion du "Club de l'horloge" et ex-conseiller municipal de Versailles, veut devenir le prochain président de la République.

Depuis plusieurs mois, le président de Radio Courtoisie, hyperactif sur Twitter, multiplie les déclarations chocs. Sur son site, il décline son programme "national libéral" et propose, entre autres, une réflexion sur la destruction de la Tour Eiffel - qu'il juge "affreuse" -, l'annexion de la Belgique par la France ou... le bannissement de la "musique nègre" des médias publics.

Contacté par "L'Obs", l'intéressé refuse pourtant fermement l'étiquette de candidat d'extrême droite. Ce qui ne l'empêche de fêter les 65 ans de l'hebdomadaire antisémite "Rivarol" au côté de la fine fleur de l'extrême droite française.

"J'ai fait un rêve"

"Tout est dans mon programme", répète à l'envi cet ancien haut fonctionnaire. Un projet intitulé "Pour que la France redevienne la France", qu'Henry de Lesquen - Plessis Casso, vicomte de Lesquen - conçoit comme une réponse au "cosmopolitisme et à l'étatisme" et qui passe notamment par l'abrogation de la "législation antiraciste", le port d'arme et la suppression du SMIC en "brûlant le Code du travail" :

"Economiquement, l'idéal serait de revenir au 19e siècle avant l'émergence du socialisme. Il faut balayer les acquis sociaux."

Autre proposition phare de son programme : l'expulsion de deux millions d'immigrés. Et "pour régler le problème de l’immigration", le vicomte a déjà tout prévu : un plan en trois actes, que le candidat fantasme sur son site :

"Je ne me prends pas pour Martin Luther King. Mais j’ai fait un rêve [...] Et je voudrais vous raconter ce qui s’est passé dans mon rêve."

"Réforme de la constitution", "loi sur l'immigration", "instauration de la préférence nationale", Henry de Lesquen s'y voit déjà :

"Les progrès sont alors très rapides sur le front de l’immigration. Les immigrés illégaux sont nombreux à quitter la France d’eux-mêmes, n’y trouvant plus ni assistance ni emploi ni logement. Les autres sont expulsés [...] Grâce à cette politique de salut public, le nouveau président réussit à faire partir de France deux millions d’immigrés en cinq ans."

Attention, Henry de Lesquen ne blague pas : "Les immigrés illégaux sont des délinquants. Ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés, expulsés", écrit-il.

"En cas de récidive, l’immigré illégal pourra être condamné aux travaux forcés."

Allez, Zou ! Au bagne !

"La musique nègre sera bannie des médias publics"

Et l'ambition d'"HDL" ne s'arrête pas là. Henry de Lesquen entend réformer en profondeur tous les aspects de cette société française qui "s’enfonce progressivement dans le chaos."

Entre deux "réflexions" consacrées à son concept de "racisme républicain" ou aux bienfaits de l'esclavage, le vicomte détaille sa future politique culturelle "populaire et identitaire", qu'il articule en 10 axes.

"Tutelle vigilante" de l'Etat qui fixera désormais les "orientations culturelles", création d'un "art officiel" qui "aura pour principe d’exprimer l’âme du peuple dans la beauté des œuvres" et destruction "des œuvres ou objets de l’art ou non-art dégénéré", le candidat veut croire en la "renaissance culturelle de la France".

Toujours très modéré, Henry de Lesquen promet même de "bouter" la langue anglaise de l'espace public et de bannir la "musique nègre" des médias "soutenus ou autorisés" par l’Etat.

"Cela concerne le Jazz, le Blues, le rock'n roll et bien sûr l'immonde rap. La musique nègre s'adresse à notre cerveau reptilien et provoque un ensauvagement de la culture occidentale."

Pour renforcer sa démonstration, le candidat s'appuie sur la "saine" programmation musicale de "sa" Radio Courtoisie :

"Le lundi, c'est variété française, le mardi c'est Valse, le jeudi c'est la musique militaire etc... Nous passons même de la gigue écossaise ! C'est une programmation variée qui permet de libérer la jeunesse de la musique nègre."

Même les gentils yéyés ne trouvent pas grâce à ses yeux, c'est dire.

Déjà 50.000 signatures contre sa candidature

Mais Henry de Lesquen le sait, la route est encore longue jusqu'au château de Vincennes - car oui, une fois élu, il abandonnera l'Elysée pour ce château du XIVe siècle de l'est parisien. "Plus pratique", selon lui.

Dans l'espoir de séduire les maires de France, l'aspirant président leur a fait parvenir une promesse de parrainage et une lettre dans laquelle il se présente comme le candidat anti "superclasse mondiale" et les presse de ne pas céder au "terrorisme intellectuel".

"Je sais qu'obtenir le soutien des élus sera extrêmement difficile."

Lot de consolation : à défaut des 500 parrainages nécessaires, l'ex-conseiller municipal recueille déjà plus de 50.000 signatures contre sa candidature sur le site change.org.

"Je note que c'est une femme de race congoïde qui est à l'origine de cette pétition", a-t-il tenu à préciser auprès de "L'Obs".

Présidentielle : Henry de Lesquen, ce candidat qui veut "bannir la musique nègre" et revenir au 19e siècle

Henry de Lesquen est candidat à la présidentielle de 2017. Certaines de ses propositions sont hallucinantes.

Non, sa candidature n'est pas une blague. Henry de Lesquen, ancien de l'ENA, co-fondateur du groupe de réflexion du "Club de l'horloge" et ex-conseiller municipal de Versailles, veut devenir le prochain président de la République.

Depuis plusieurs mois, le président de Radio Courtoisie, hyperactif sur Twitter, multiplie les déclarations chocs. Sur son site, il décline son programme "national libéral" et propose, entre autres, une réflexion sur la destruction de la Tour Eiffel - qu'il juge "affreuse" -, l'annexion de la Belgique par la France ou... le bannissement de la "musique nègre" des médias publics.

Contacté par "L'Obs", l'intéressé refuse pourtant fermement l'étiquette de candidat d'extrême droite. Ce qui ne l'empêche de fêter les 65 ans de l'hebdomadaire antisémite "Rivarol" au côté de la fine fleur de l'extrême droite française.

"J'ai fait un rêve"

"Tout est dans mon programme", répète à l'envi cet ancien haut fonctionnaire. Un projet intitulé "Pour que la France redevienne la France", qu'Henry de Lesquen - Plessis Casso, vicomte de Lesquen - conçoit comme une réponse au "cosmopolitisme et à l'étatisme" et qui passe notamment par l'abrogation de la "législation antiraciste", le port d'arme et la suppression du SMIC en "brûlant le Code du travail" :

"Economiquement, l'idéal serait de revenir au 19e siècle avant l'émergence du socialisme. Il faut balayer les acquis sociaux."

Autre proposition phare de son programme : l'expulsion de deux millions d'immigrés. Et "pour régler le problème de l’immigration", le vicomte a déjà tout prévu : un plan en trois actes, que le candidat fantasme sur son site :

"Je ne me prends pas pour Martin Luther King. Mais j’ai fait un rêve [...] Et je voudrais vous raconter ce qui s’est passé dans mon rêve."

"Réforme de la constitution", "loi sur l'immigration", "instauration de la préférence nationale", Henry de Lesquen s'y voit déjà :

"Les progrès sont alors très rapides sur le front de l’immigration. Les immigrés illégaux sont nombreux à quitter la France d’eux-mêmes, n’y trouvant plus ni assistance ni emploi ni logement. Les autres sont expulsés [...] Grâce à cette politique de salut public, le nouveau président réussit à faire partir de France deux millions d’immigrés en cinq ans."

Attention, Henry de Lesquen ne blague pas : "Les immigrés illégaux sont des délinquants. Ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés, expulsés", écrit-il.

"En cas de récidive, l’immigré illégal pourra être condamné aux travaux forcés."

Allez, Zou ! Au bagne !

"La musique nègre sera bannie des médias publics"

Et l'ambition d'"HDL" ne s'arrête pas là. Henry de Lesquen entend réformer en profondeur tous les aspects de cette société française qui "s’enfonce progressivement dans le chaos."

Entre deux "réflexions" consacrées à son concept de "racisme républicain" ou aux bienfaits de l'esclavage, le vicomte détaille sa future politique culturelle "populaire et identitaire", qu'il articule en 10 axes.

"Tutelle vigilante" de l'Etat qui fixera désormais les "orientations culturelles", création d'un "art officiel" qui "aura pour principe d’exprimer l’âme du peuple dans la beauté des œuvres" et destruction "des œuvres ou objets de l’art ou non-art dégénéré", le candidat veut croire en la "renaissance culturelle de la France".

Toujours très modéré, Henry de Lesquen promet même de "bouter" la langue anglaise de l'espace public et de bannir la "musique nègre" des médias "soutenus ou autorisés" par l’Etat.

"Cela concerne le Jazz, le Blues, le rock'n roll et bien sûr l'immonde rap. La musique nègre s'adresse à notre cerveau reptilien et provoque un ensauvagement de la culture occidentale."

Pour renforcer sa démonstration, le candidat s'appuie sur la "saine" programmation musicale de "sa" Radio Courtoisie :

"Le lundi, c'est variété française, le mardi c'est Valse, le jeudi c'est la musique militaire etc... Nous passons même de la gigue écossaise ! C'est une programmation variée qui permet de libérer la jeunesse de la musique nègre."

Même les gentils yéyés ne trouvent pas grâce à ses yeux, c'est dire.

Déjà 50.000 signatures contre sa candidature

Mais Henry de Lesquen le sait, la route est encore longue jusqu'au château de Vincennes - car oui, une fois élu, il abandonnera l'Elysée pour ce château du XIVe siècle de l'est parisien. "Plus pratique", selon lui.

Dans l'espoir de séduire les maires de France, l'aspirant président leur a fait parvenir une promesse de parrainage et une lettre dans laquelle il se présente comme le candidat anti "superclasse mondiale" et les presse de ne pas céder au "terrorisme intellectuel".

"Je sais qu'obtenir le soutien des élus sera extrêmement difficile."

Lot de consolation : à défaut des 500 parrainages nécessaires, l'ex-conseiller municipal recueille déjà plus de 50.000 signatures contre sa candidature sur le site change.org.

"Je note que c'est une femme de race congoïde qui est à l'origine de cette pétition", a-t-il tenu à préciser auprès de "L'Obs".

Henry de Lesquen est candidat à la présidentielle de 2017. Certaines de ses propositions sont hallucinantes.

Non, sa candidature n'est pas une blague. Henry de Lesquen, ancien de l'ENA, co-fondateur du groupe de réflexion du "Club de l'horloge" et ex-conseiller municipal de Versailles, veut devenir le prochain président de la République.

Depuis plusieurs mois, le président de Radio Courtoisie, hyperactif sur Twitter, multiplie les déclarations chocs. Sur son site, il décline son programme "national libéral" et propose, entre autres, une réflexion sur la destruction de la Tour Eiffel - qu'il juge "affreuse" -, l'annexion de la Belgique par la France ou... le bannissement de la "musique nègre" des médias publics.

Contacté par "L'Obs", l'intéressé refuse pourtant fermement l'étiquette de candidat d'extrême droite. Ce qui ne l'empêche de fêter les 65 ans de l'hebdomadaire antisémite "Rivarol" au côté de la fine fleur de l'extrême droite française.

"J'ai fait un rêve"

"Tout est dans mon programme", répète à l'envi cet ancien haut fonctionnaire. Un projet intitulé "Pour que la France redevienne la France", qu'Henry de Lesquen - Plessis Casso, vicomte de Lesquen - conçoit comme une réponse au "cosmopolitisme et à l'étatisme" et qui passe notamment par l'abrogation de la "législation antiraciste", le port d'arme et la suppression du SMIC en "brûlant le Code du travail" :

"Economiquement, l'idéal serait de revenir au 19e siècle avant l'émergence du socialisme. Il faut balayer les acquis sociaux."

Autre proposition phare de son programme : l'expulsion de deux millions d'immigrés. Et "pour régler le problème de l’immigration", le vicomte a déjà tout prévu : un plan en trois actes, que le candidat fantasme sur son site :

"Je ne me prends pas pour Martin Luther King. Mais j’ai fait un rêve [...] Et je voudrais vous raconter ce qui s’est passé dans mon rêve."

"Réforme de la constitution", "loi sur l'immigration", "instauration de la préférence nationale", Henry de Lesquen s'y voit déjà :

"Les progrès sont alors très rapides sur le front de l’immigration. Les immigrés illégaux sont nombreux à quitter la France d’eux-mêmes, n’y trouvant plus ni assistance ni emploi ni logement. Les autres sont expulsés [...] Grâce à cette politique de salut public, le nouveau président réussit à faire partir de France deux millions d’immigrés en cinq ans."

Attention, Henry de Lesquen ne blague pas : "Les immigrés illégaux sont des délinquants. Ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés, expulsés", écrit-il.

"En cas de récidive, l’immigré illégal pourra être condamné aux travaux forcés."

Allez, Zou ! Au bagne !

"La musique nègre sera bannie des médias publics"

Et l'ambition d'"HDL" ne s'arrête pas là. Henry de Lesquen entend réformer en profondeur tous les aspects de cette société française qui "s’enfonce progressivement dans le chaos."

Entre deux "réflexions" consacrées à son concept de "racisme républicain" ou aux bienfaits de l'esclavage, le vicomte détaille sa future politique culturelle "populaire et identitaire", qu'il articule en 10 axes.

"Tutelle vigilante" de l'Etat qui fixera désormais les "orientations culturelles", création d'un "art officiel" qui "aura pour principe d’exprimer l’âme du peuple dans la beauté des œuvres" et destruction "des œuvres ou objets de l’art ou non-art dégénéré", le candidat veut croire en la "renaissance culturelle de la France".

Toujours très modéré, Henry de Lesquen promet même de "bouter" la langue anglaise de l'espace public et de bannir la "musique nègre" des médias "soutenus ou autorisés" par l’Etat.

"Cela concerne le Jazz, le Blues, le rock'n roll et bien sûr l'immonde rap. La musique nègre s'adresse à notre cerveau reptilien et provoque un ensauvagement de la culture occidentale."

Pour renforcer sa démonstration, le candidat s'appuie sur la "saine" programmation musicale de "sa" Radio Courtoisie :

"Le lundi, c'est variété française, le mardi c'est Valse, le jeudi c'est la musique militaire etc... Nous passons même de la gigue écossaise ! C'est une programmation variée qui permet de libérer la jeunesse de la musique nègre."

Même les gentils yéyés ne trouvent pas grâce à ses yeux, c'est dire.

Déjà 50.000 signatures contre sa candidature

Mais Henry de Lesquen le sait, la route est encore longue jusqu'au château de Vincennes - car oui, une fois élu, il abandonnera l'Elysée pour ce château du XIVe siècle de l'est parisien. "Plus pratique", selon lui.

Dans l'espoir de séduire les maires de France, l'aspirant président leur a fait parvenir une promesse de parrainage et une lettre dans laquelle il se présente comme le candidat anti "superclasse mondiale" et les presse de ne pas céder au "terrorisme intellectuel".

"Je sais qu'obtenir le soutien des élus sera extrêmement difficile."

Lot de consolation : à défaut des 500 parrainages nécessaires, l'ex-conseiller municipal recueille déjà plus de 50.000 signatures contre sa candidature sur le site change.org.

"Je note que c'est une femme de race congoïde qui est à l'origine de cette pétition", a-t-il tenu à préciser auprès de "L'Obs".

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : fernando, guinness, nicobungy, W3C [Validator], Xylophène et 24 invité(s)